アメリカを代表する手仕事、パッチワーク・キルト

人々の暮らしのそばに、いつもキルトがあった

アメリカンキルトについては、長い間「初期開拓時代に生きる女性たちが、暖をとるために使い古した布をパッチワークしてベッドカバーを作ったのが始まり」という説が普及していました。しかし調査が進み、実際にはずいぶんと違っていることがわかりました。

本来、キルトのルーツは遥か昔のインドにありますが、私たちが知るパッチワーク・キルトは、実はイギリスが発祥です。17~18世紀、東インド会社の時代の頃のこと。木綿や絹の布が高価で庶民には手が届かなかった時代に、裕福な家庭の夫人たちが手遊びとして、貴重な布を集めてパッチワークして掛け物やピローを作ることは富の象徴で、ごく限られた人々だけの贅沢な趣味でした。

アメリカでも同様で、キルトは18世紀末から19世紀初め頃の初期の移民の中の富裕層の女性たちだけのものでした。当時、一般の人々は日々の暮らしに追われ、趣味を持つことなどは不可能。彼らがキルトを作れるようになったのは、幾多の試練を経て人々の暮らしが安定し、産業革命を経て布が廉価となってから。19世紀半ば以降のことです。インテリアとしてキルトを部屋に飾ったり、使うことは庶民の憧れだったのです。

生活の中から生まれるパッチワークのパターン

アメリカンキルトの特徴は、さまざまなパッチワークのパターンで構成されていること。作る人口が増えたことで、昔から伝わるパターンに加え、新たなパターンも数多生まれ、自然といろいろな名前で呼ばれ分類されるようになっていきました。そして、さまざまなパターンを組み合わせ、つなぐことで現れる思いがけない模様のおもしろさに気が付いたアメリカの女性たちによって、イギリスとは違う独自の表現が誕生し、キルトは普及していきます。

19世紀末から20世紀初めには、地方の有力新聞や農業関係の小冊子などが盛んに発行され、キルトのコラムが登場します。主婦向けに、当時人気のあったキルトのパターンを掲載したわけですが、それがきっかけでキルト人口は増えていきました。パターンを通信販売する会社や書籍も発行され、キルトはアメリカの手芸として一分野を確立していくことになります。

その後、キルトは女性の社会進出などの社会の変化に伴い衰退しますが、アメリカ建国200年(1976年)前後に、美術の分野でデザインのアート性が再確認され、人気を吹き返すことになります。さらに、布と糸でメッセージを伝えることができる持ち運びが便利なキャンバスとしても普及し、多くの社会運動で人々の声を代弁する媒体として役割を果たしました。現在もアメリカの若い世代に広く浸透し、不動の地位を築いています。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

貴重なオールドキルトのコレクション

以下は、私の手元にやってきたオールドキルトです。1枚1枚に思い出があり、広げると出会いの場面がよみがえってきます。知らなかったことを気づかせてくれる宝物です。

①「Double Hourglass」(ダブル・アワーグラス)のキルト

「Double Hourglass」(ダブル・アワーグラス)は「二重砂時計」の意味。大きな砂時計がひとつ、小さな砂時計が2つが入っているように見えるパターンで、「二重の砂時計」をつないでいるキルトです。

150 年ほど前にピンク、グリーン、チョコレートの3色の組み合わせが流行しました。このキルトのピンクの部分は1850〜1860 年代に生産されたダブルピンクキャリコで、元々の色はもっとこっくりと深いはず。小紋柄のグリーンは黄緑に見えていますが、元々の色は深い苔色のはず。ベージュは、色褪せが他の2色よりも進んでいますが、こっくりとしたチョコレート色だったに違いありません。細い糸でていねいにキルティングされていて、周囲にはグリーンとピンクの二重ボーダーが付けられています。ボーダーの外側のピンクは無地で、いちばん傷んでいた部分を後から付け替えたに違いないが完璧な調和を保っています。

こちらのキルトは、昨年末にキルトコレクター、ジュリー・シルバーのオンラインショップにアップされていました。円安が進んでいて大分厳しい値段だったのですが、アンティークものは一期一会だということを過去に痛いほど経験しており、一旦深呼吸したあと、思い切ってポチッとボタンを押しました。困ったことがもうひとつ。キルトの値段と同様に航空輸送費がかなり上昇していたのです。そして思いついた苦肉の策は、近々アメリカから来日する友人に持ってきてもらうこと。そして親切なその人のスーツケースの片隅に押し込んでもらい「二重の砂時計」が日本にやってきたのです。3色をふんだんに使ったスイートなキルトは制作当時、オシャレに部屋を彩ったことでしょう。何度となく水と光と風をくぐり、大切にされて今の時代に、こうして美しい姿を見せてくれることに感激です。

「砂時計」をモチーフにしたパターンはほかにも

そもそも砂時計とは、洋梨のような形のガラスを二つつなげたもので、一方に入った砂をもう一方に落とすことで時間を計ります。湿気や温度の変化の影響を受けないことから、航海用として重宝されたそうです。大航海時代には探検家がたくさんの砂時計を船に積んでいたのだとか。その後は、機械仕掛けの時計が一般的になり、砂時計は実用よりは装飾品となりました。今ではキルトのパターンとしてキルターにはお馴染みですが、ティータイムにおいしいお茶を淹れるに欠かせない道具として役目を果たしています。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

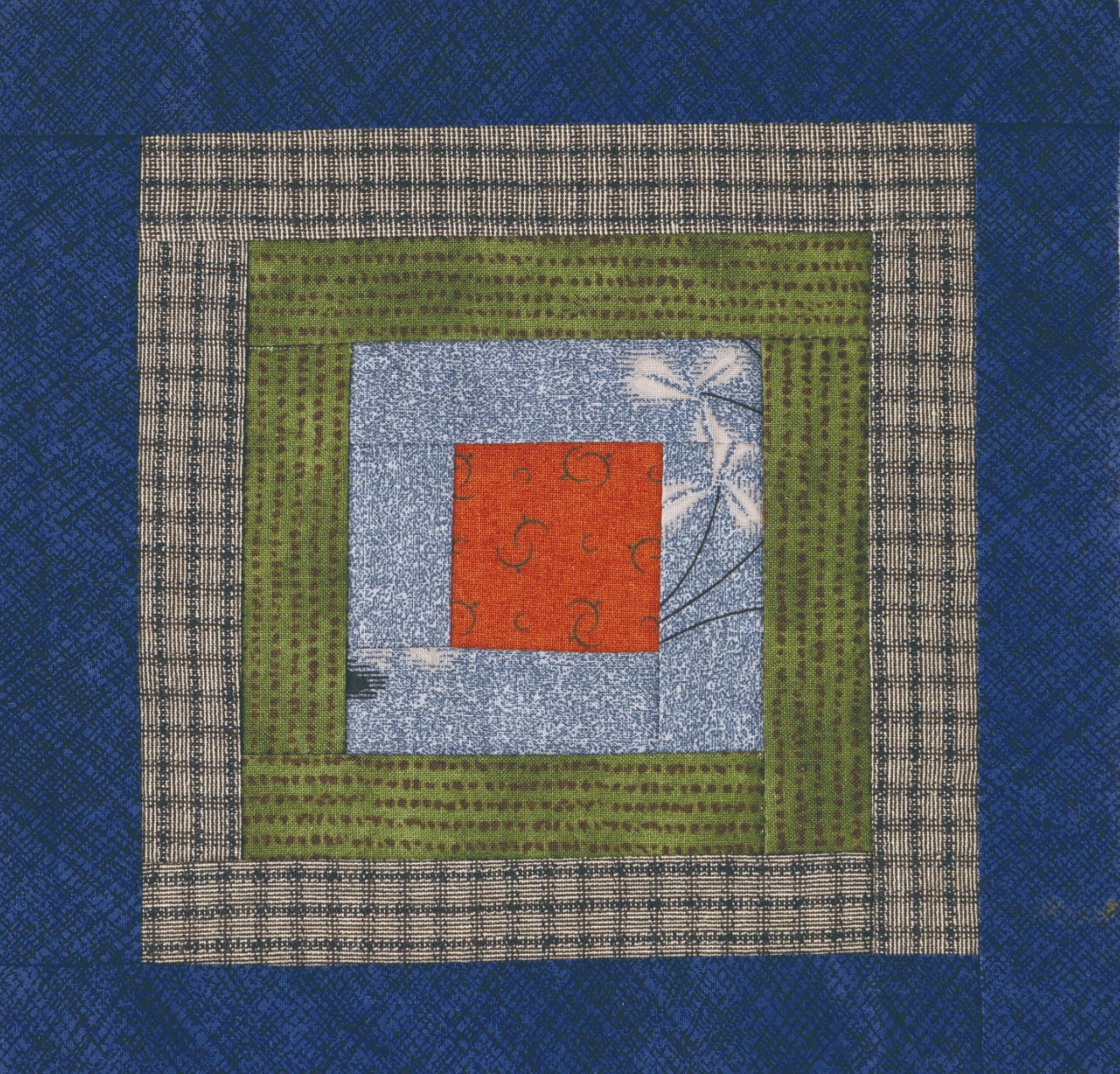

②「Log Cabin」(ログ・キャビン) のキルト

「Log Cabin」(ログ・キャビン)は「丸太小屋」の意味。南北戦争の時代に広まり、その後、人々の西部移動によりさらに作られるようになったパターンです。

アメリカの開拓時代(1860~1890年)の象徴であり、このパターンに対してのアメリカの人々の思い入れは相当なものと想像します。丸太小屋は、典型的なパターンは、暖炉の火に見立てた赤い正方形の布を中央に配置し、周囲を細長い丸太に例えた細布で囲んで仕上げます。意外にも「ログ・キャビン」のキルトは18世紀後半には英国で、19世紀にはカナダ、アイルランド、オーストラリア、フィンランド、スウェーデンでも作られていました。さらには、エジプトのミイラを包んでいた布が「ログ・キャビン」とそっくりで、模様のルーツは私たちの想像を遥かに超えて広がっているような気がします。アメリカで「ログ・キャビン」のパターン名が最初に記録されているのは、オハイオ州のキルトコンテストの図録。それ以前は「ログ・パッチ」「開拓民のブロック」など、各自が好きなように命名していました。

写真のキルトは、ロンドン在住のキルトコレクターからいただいたもの。以前、彼のコレクションの展示を企画したことが縁で親しくなり、展示会の終了後に「好きなの選んで」と言われ、お言葉に甘えていただいたものです。19世紀後半に人気だったインディゴキャリコが多種使われ、さまざまな小紋柄を見ることができます。相対する色のオークル系のプリントは当時はもう少しこっくりしていたかもしれません。中綿はごく薄い木綿綿で、キルティングが対角線上にごくシンプルに入っているところもお気に入りポイントです。

「ログ・キャビン」は、キルトを作る人なら一度は必ず作るパターンです。このパターンは、一枚だけでなく、たくさんの枚数をつなげばつなぐほどその魅力を理解できます。濃淡の向きの組み合わせ方で「裁判所の階段」「バーン・ライジング」「パイナップル」などのネーミングで呼ばれ、大作になるほど、迫力が出てきます。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

③「Teeny Basket」(ティーニー・バスケット)のキルト

「Teeny Basket 」(ティーニー・バスケット)は「小さなバスケット」の意味。

写真のキルトのバスケットの数は324 個。向きを揃えてパターンが配置され、ピンク、青、茶などが斜めのラインにくっきり出るように配色されていて、作者が計画を立てて構成を決めたことがよくわかります。また、布の再利用ではなく新たに用意した布で作ったこともよく理解できます。おそらく客室用ベッドのためのキルトで、家族に大切されていたのではないでしょうか。

もうひとつ興味を惹かれたのはキルティング。バスケットの模様など存在していないかのように、円弧のキルティング模様が縦横無尽に入っています。それが「エルボー・キルティング」と呼ばれる手法で、欧米で普及したキルト専用の大きな四角いフレームを使い、キルティングをするときに最適なのです。自分の腕(エルボー)のカーブを利用して円弧になるように針を進めるそのやり方は、印つけなしでもできそうだし、大勢でフレームを囲んで行うキルティング・ビー(*)のときに良さそうで、おそらく身体の負担が少なくてすむ合理的な方法でもあります。

*)19 世紀半ばに、キルティングを手伝うための集まりが個人宅や教会で開かれ、その賑やかな様子をハチ(bee)に例えた。

パターンの名前は気楽で大雑把

パッチワークのパターンは限りなく存在します。それぞれのパターンに名前がついていて、ひとつのパターンに複数の名がついていることも普通です。名前の由来は多岐に渡り、ときに脈絡のないものも多いのですが、昔の記録がほぼ存在していないので、どれが正しい名前なのかの正解もないわけで、何だか大雑把で気楽です。キルトを庶民芸術(伝統?)と捉えれば腑に落ち、むしろ微笑ましくも思えます。

そんなパターン名ですが、ひとつのひとつ紐解いていくと、さまざまなことが見えてきます。名前は政治、聖書、暮らし、遊び、自然、慣用句などに由来し、そのすべてに共通しているのは、人々の暮らしの中からつけられていること。意味や背景を知ることで、アメリカの歴史や庶民の暮らし、時代背景までが垣間見えてきます。

次のページからは、アメリカの生活の中から生まれた、パッチワークのオールドパターンモチーフをカテゴリに分けて紹介します。当時の人々の暮らしに思いを巡らせつつ、モチーフや色遣いをお楽しみください。

【アメリカを代表する手仕事、パッチワーク・キルト】

暮らしの中から生まれたパッチワークのパターン

①遊び、歌、ダンスのパターン

②食べ物などのパターン

③道具や仕事のパターン

④ことわざ、迷信、慣用句のパターン

>>次ページ 暮らしの中から生まれたパッチワークのパターン ①遊び、歌、ダンスのパターン

INFORMATION

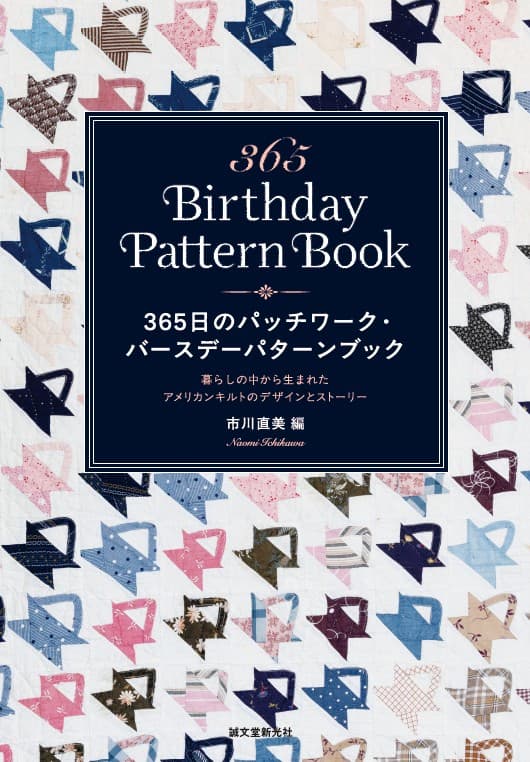

365日のパッチワーク・バースデーパターンブック

編著:市川 直美

誕生花や誕生石があるように、365日のパッチワークのパターンがあったらと思い作ったキルト作りのためのパターンブック。アメリカで古くから親しまれてきたパッチワーク・キルトの中から、時期や季節に因んだパターンや、人気のあるパターン、そして今まであまり知られてこなかった珍しいパターンまで、主に19世紀末ごろから20世紀半ばごろまでに生まれたパッチワークのパターンの中から365日分を選び「バースデーパターン」として紹介。1日、1パターンを1ページにまとめ、1年分(366種類)のパターンを掲載。すべてのパターンを実例とともに紹介し、製図、縫い順、名前の由来やキルトにまつわる歴史話も添えています。

定価:3,960円(税込)

発売日:2025年7月11日

ISBN978-4-416-62400-5

Amazon

楽天ブックス

Migrateur

PROFILE

市川直美 Naomi Ichikawa

キルトジャーナリスト、フリー編集者。

「パッチワーク通信」の編集長を務め、その後「よみうりキルト時間」「キルトダイアリー」を手掛ける。長年に渡り、世界各国のキルトや作家を取材し、キルトを通して見えてくる歴史や文化を誌面で紹介してきた。国内外の数多くのキルトフェスティバルや美術館での展示の企画、ツアーの企画、キルトに関するレクチャーも行っている。著書に『プリンスエドワード島 キルトの旅』『英国キルト紀行』『アメリカキルト紀行』など(全てパッチワーク通信社刊)。最新刊は『Kawaii Applique Quilts from Japan』(Teresa Duryea Wongとの共著、SCHIFFER社刊、 2025年)。