「SUBARU」店主 溝口明子のラトビアの手仕事をめぐる旅 vol.31 職人さん探訪記その8 編み細工職人イネタ先生

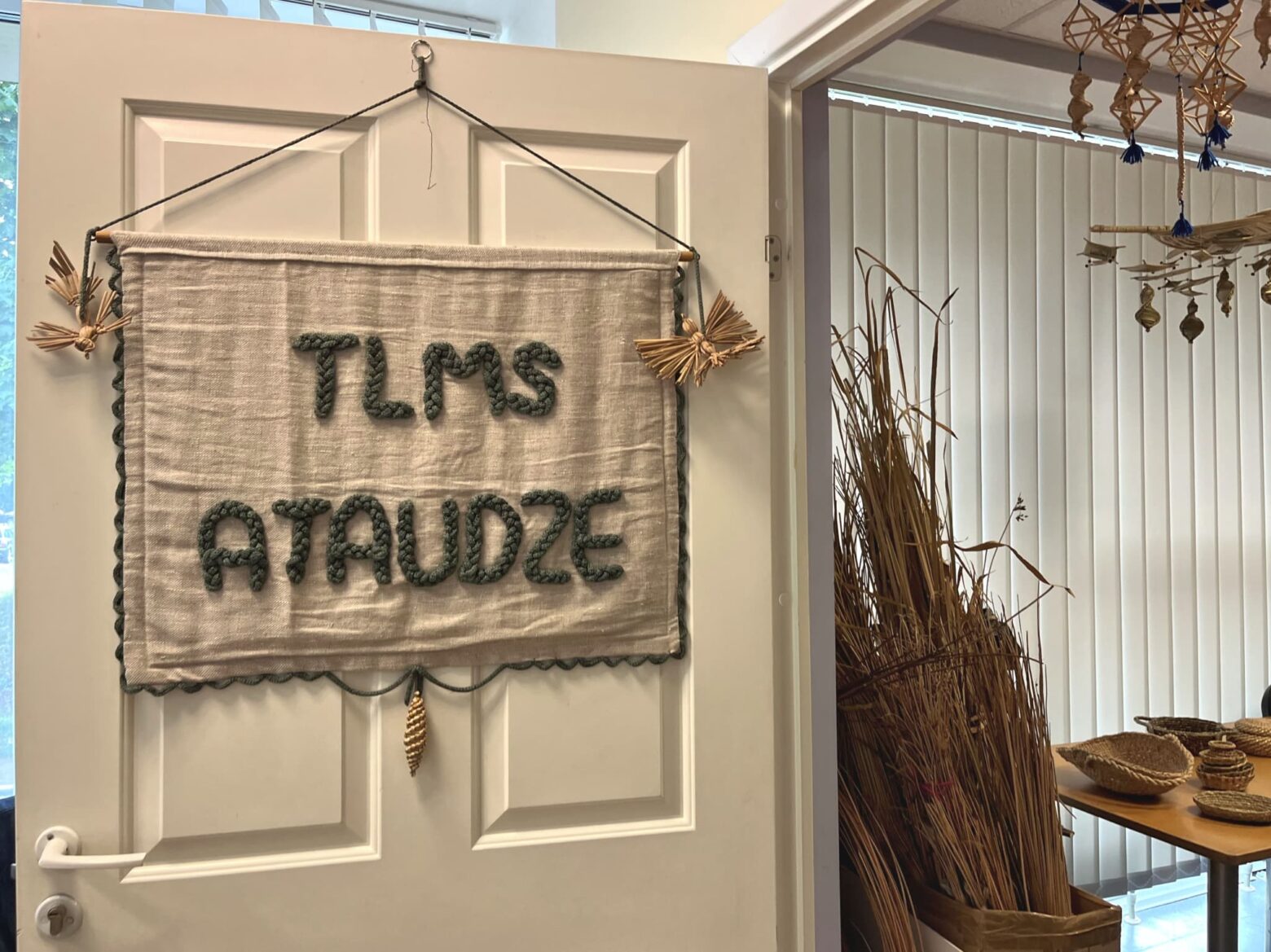

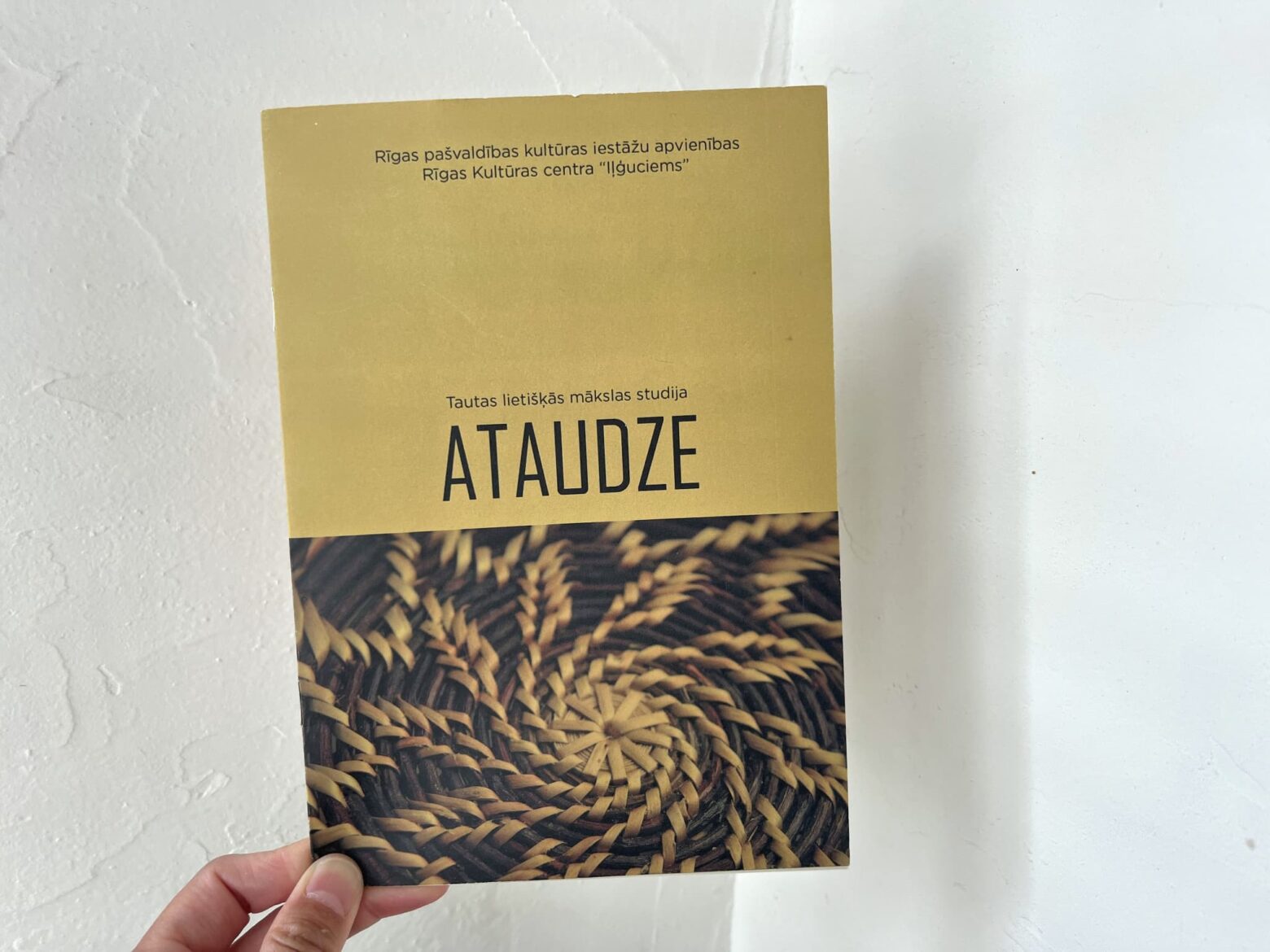

10年以上前、私はラトビアで暮らしていたのですが、当時、毎週通っていた場所がありました。それは、Tautas lietišķās mākslas studija “Ataudze”で、訳すと「民俗工芸工房“アタウゼ”」。著書「持ち帰りたいラトビア」でも紹介しましたが、このTautas lietišķās mākslas studija(以下、TLMS)というのは、編み物、バスケット作り、織物といった手工芸の種類別にラトビア全土で結成されているサークルのような集まりで、ビギナーも熟練者もレベルを問わず、毎週メンバーが集まってその技を切磋琢磨しあっています。 「TLMSアタウゼ」は、1969年に結成された歴史あるグループで、柳の枝やトウヒの根、Meldri(メルドゥリ)というイグサを太くしたような植物を使い、オーナメントや小物入れ、帽子といった編み細工を行っています。

今回紹介するのは、アタウゼで指導者を務めるIneta Vēvere(イネタ・ヴェーヴェレ)先生。私は前任者のIveta Putniņa(イヴェタ・プットニニャ)先生の時にアタウゼに参加し始め、イヴェタ先生の産休以降、イネタ先生から教わっています。

イヴェタ先生もそうでしたが、イネタ先生もまた、私が作りたいと思うものを自由に、そして真摯に、適切なアドバイスとともに教えてくれます。今もラトビアに滞在している際には、以前と変わらず「TLMSアタウゼ」に通って作品を作っているのですが、自然素材に触れながら制作に没頭するのは本当に心地のよい時間です。

そんなイネタ先生に改めてインタビューをしてみました。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

現在62歳になるイネタ先生が二十歳だった頃、お店できれいな編み製品やバスケットを買うのは難しく、市場では高値で取り引きされていたそうです。どうしても自宅用に欲しかったイネタ先生は、ある日新聞で編み細工のクラスの広告を見つけ、受講をスタート。手始めに、柳の細枝とトウヒの根を使ったバスケット編みを教わったそうです。その後、バスケット編みを専門とする「TLMS “Tīne”」のメンバーになり、手のあいた時間にバスケットや小物入れを編むようになりました。

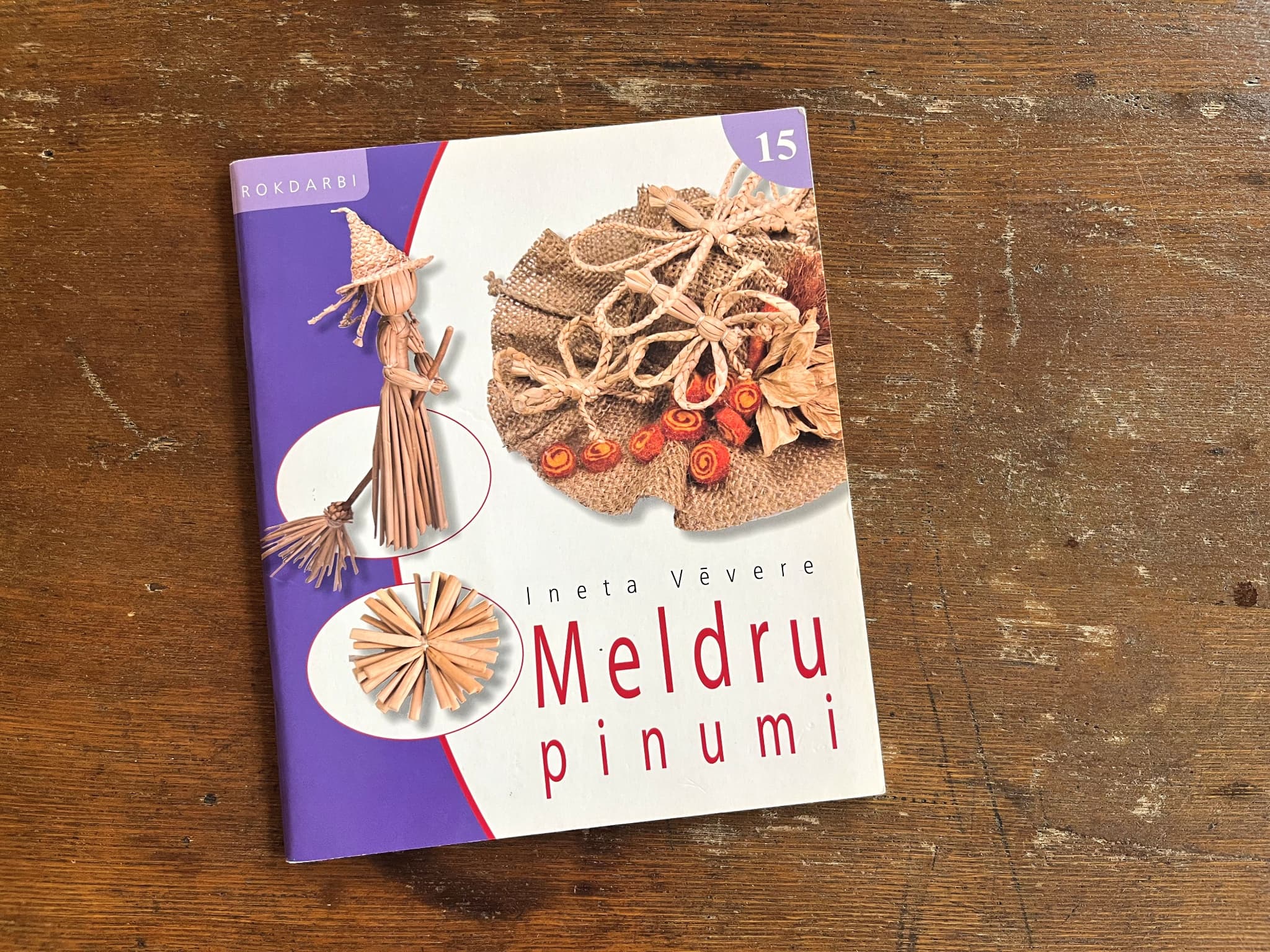

ある年、ラトビア野外民族博物館の民芸市に出店していたイネタ先生たちのもとに、シーマニスという名前の老人がやって来て、「メルドゥリ」で編む方法を教えてあげよう、と話しかけてきたそうです。さっそくほかのメンバーたちと一緒に、シーマニスさんのもとで「メルドゥリ」を用いた歯型の編み方を学び、それを縫い合わせて帽子を作りました。「メルドゥリ」で編むことをとても気に入ったイネタ先生は、それを素材にさまざまなアイテムを作り始めたのだそう。子どもが生まれたときには、自然素材の玩具で遊んでほしいと考え、いろいろなおもちゃも作り始めたそうです。お子さんたちは、歯の生える時期になると「メルドゥリ」で編まれた人形をかじるのをたいそう気に入ったのだとか!

イネタ先生にとって、最初は趣味として始めた編み細工でしたが、何年かのちには仕事に変わり、小学校で生徒の編み細工クラブの指導をするようになったそうです。子どもたちはそれぞれ創造力豊かなアイデアがあり、多様性を好んだので、それをどう形にするかを考える手助けに奔走したといいます。そしてある時、当時「TLMSアタウゼ」のリーダーだったイヴェタ先生が育児休業に入ったので、そのピンチヒッターを務めることになり、そのまま正式な指導者となりました。

現在では、幼稚園で特別支援教育の教師として働きながら、「TLMSアタウゼ」も指導しています。イネタ先生は自身の知識を、それに関心を持つ人たちに伝えるのが好きだと言い切ります。教えること、サポートすること、インスピレーションを与えること、励ますこと、物語を語ること、そして手ほどきすることが大好きなのだそう。「TLMSアタウゼ」にも特別なニーズを持つメンバーがいて、新しい作品ができあがったときには、その目に本物の喜びが煌めいてるのがイネタ先生には見えるといいます。

イネタ先生は振り返ります。ある時、息子さんがワークショップを手伝ってくれながら、「30回以上同じことを繰り返しているのになぜ飽きないの?」と質問してきたそうです。それに対するイネタ先生の答えはこう。「まったく退屈しませんよ。私の知識が誰かの役に立っているなら嬉しいのです」。

様々な経験を積んでいるイネタ先生は、どんな材料でも編むことができますが、とくにこだわって使っているのが海辺でとれる「メルドゥリ」。夏にしか収穫できず、収穫作業は重労働だそうですが、太陽、風、水、鳥の鳴き声、小石や貝殻を感じながら、海のそばで過ごすのはとても気持ちがいいそうです。

収穫後には、乾燥させてきれいに洗い、仕分けるという長い作業工程が待っています。冬季になり、編み細工を始める際には「メルドゥリ」を再び水に浸すのですが、そうすると夏と海の香りが再び室内に流れ込んでくるそうです。そして編み細工をしながら、自分の作品がどこにたどり着くのだろうかと考えを巡らせるそう。親しい友人や親せきの子どもたちのもとへ、または展示会へ、もしかしたら外国へ旅立つかもしれない、と。そして、たどり着いた先での自分の作品の様子、すなわち、赤ん坊がガラガラで遊んでいる写真や、オーナメントが室内で飾られている写真が届いたり、どのように役立っているかという話を聞くと、たまらなく嬉しい気持ちになるそうです。

私はこの「アタウゼ」で作品を作る時間が大好きです。みんな、それぞれ作りたいと思うものを自由に制作し、時々見せ合うと、お互いに自然と褒め言葉で出てきます。作業に疲れたらイネタ先生やメンバーが持って来てくれたお菓子でティータイム。手仕事と、手仕事を心から愛する人々、そしてイネタ先生が醸し出す空気がたまらなく心地良いのです。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

ここで、そんなイネタ先生やメンバーの皆さんが作った作品の一部を紹介します。

私は2013年から断続的に参加していますが、そのなかでとびきり嬉しい出来事がありました。

一つめは、2019年に開催された「アタウゼ」の結成50周年の記念展示会に、小さな作品を出品させてもらえたこと。出展者リストにも「アタウゼ」のメンバーとして名前が記載されていたのを見て感涙でした。

そして、2023年には、ユネスコ無形文化遺産で、ラトビア人のアイデンティティの結晶ともいえる「歌と踊りの祭典」の150周年の一環で開催された手工芸品の展示会「TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS IZSTĀDE “MĒS”」に、メンバーの一員として出品させてもらえたことです。

この展示会は、ラトビア全土の職人やTLMSのメンバー約1,300人が参加、総作品数は約3,500点という大規模なものでした。このような場に私の魂のカケラのような存在がラトビアの手仕事の一員として並ぶことができ、また、「歌と踊りの祭典」そのものにも参加できた気がして、感無量でした。事務局にかけあってくださったイネタ先生や出品決定の際に一緒に喜んでくれたメンバーの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。

この作品は、その後、「あなたの作品をリガ以外でも見てもらいたかった」と、プズリ作りの巨匠アウスマさん(参照: https://migrateur.jp/regular/4163 )が、ヴァルミエラという町でオーガナイズした展覧会「PUZURI」でも飾ってくださいました。再び、胸いっぱいに感激が広がりました。

経験豊かな指導力、職人としての技量、そしていつでもどんな状況でも心を寄せてくださるイネタ先生と、いつも和やかで熱心なメンバーの皆さんに、また来年「アタウゼ」に参加して再会できるのが楽しみです。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

PROFILE

溝口明子 Akiko Mizoguchi

ラトビア雑貨専門店SUBARU店主、関西日本ラトビア協会常務理事、ラトビア伝統楽器クアクレ奏者

10年弱の公務員生活を経て、2009年に神戸市で開業。仕入れ先のラトビア共和国に魅せられて1年半現地で暮らし、ラトビア語や伝統文化、音楽を学ぶ。現在はラトビア雑貨専門店を営む一方で、ラトビアに関する講演、執筆、コーディネート、クアクレの演奏を行うなど活動は多岐に渡っている。

2017年に駐日ラトビア共和国大使より両国の関係促進への貢献に対する感謝状を拝受。ラトビア公式パンフレット最新版の文章を担当。著書に『持ち帰りたいラトビア』(誠文堂新光社)など。クアクレ奏者として2019年にラトビア大統領閣下の御前演奏を務め、オリンピック関連コンサートやラトビア日本友好100周年記念事業コンサートにも出演。神戸市須磨区にて実店舗を構えている。