第12回 後編 フランスアルザスの手仕事 キルシュ-姉妹が行く! 世界てくてく手仕事の旅

おまけ:アルザスのもう一つの手仕事、キルシュ

スフレンハイム焼きをはじめとして素地を活かした色や柄、料理など素朴で美しい文化が多く残るアルザス地方。

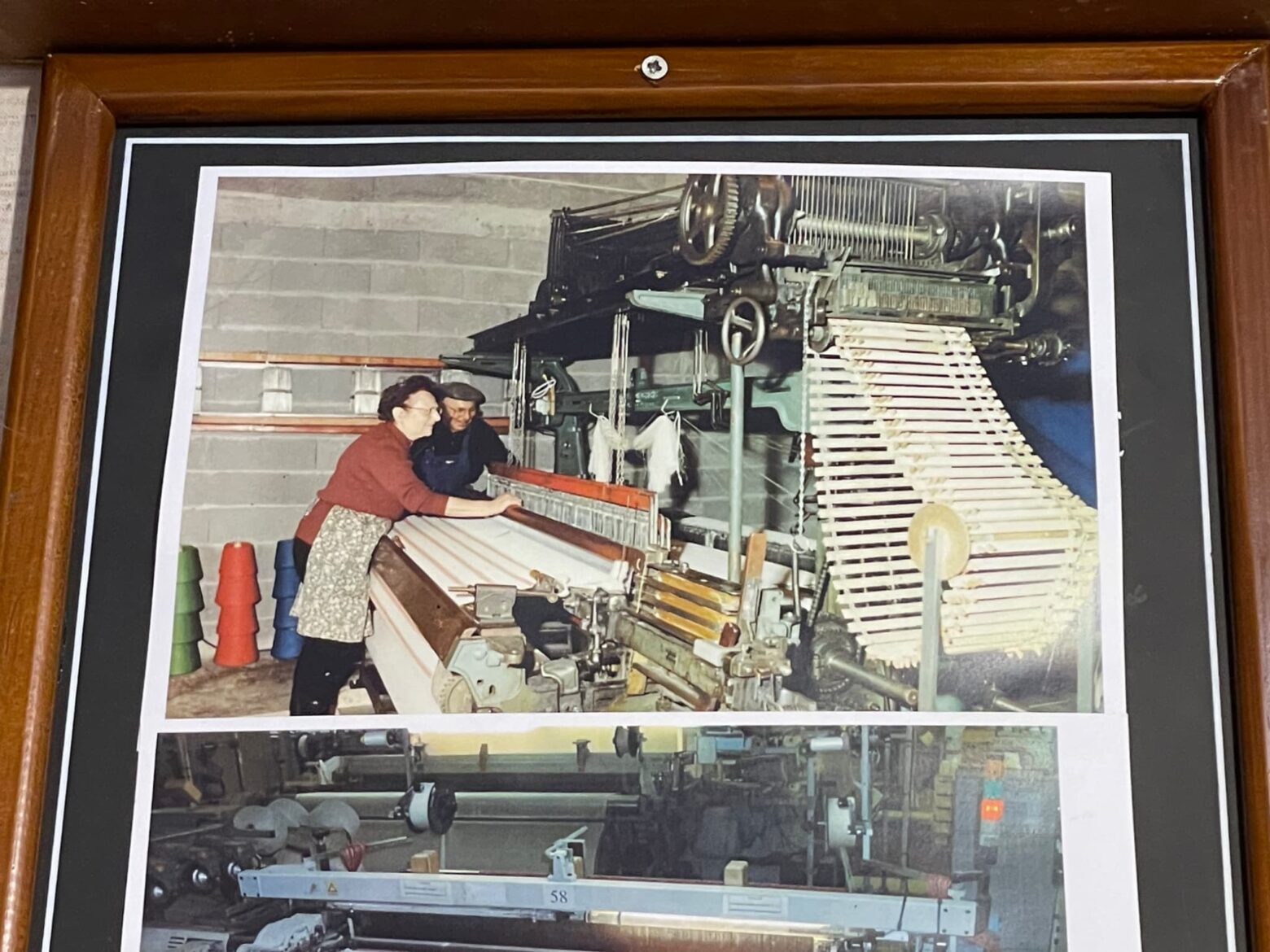

アルザスを旅する中でもう一つ印象に残ったのがキルシュというリネンとコットンから織られるアルザスの伝統的な布。コルマールの近くの村を旅したときに見つけたTISSAGE MECANIQUE ET BRODERIES D’ALSACEというお店で、オーナーの奥さまであるマリアノさんがお話を聞かせてくださり、丁寧に伝統と文化を紡いでいる様子が心に響きました。

キルシュは赤、青、白を基調としたチェック柄やストライプが特徴で、テーブルクロス、シーツ、衣類、ナプキン、カーテンなど、もともと家庭で日常的に使われていました。

アルザス地方のほどよく湿潤で水はけのよい土の風土は麻の栽培に適しており、また、麻を栽培し、糸を紡ぎ、織るという一連の流れを家庭で行えるため、中世の頃から農家の家でリネンの布が作られていたのが始まりといいます。

その後、染色の技術が伝わり、青、赤、白のチェックやストライプの柄がアルザスらしい柄として定着します。19世紀の工業化によってコットンが広まり、コットンとリネンの混紡生地が主流になり、手織りから機械織りへと移行されました。

こちらのお店では24年ほど前からキルシュの制作を始めたそう。アルザスの家庭に続く小さな伝統を紡いでいきたいという伝統への強い愛と情熱を持ったオーナーが、キルシュ作りをしていたご友人にやり方を教えてもらい未経験から学んだといいます。ご友人は約100年ほど前から家庭でキルシュ作りを受け継ぎ、生涯をかけてキルシュ作りをされたそうで、旦那さんは亡くなったご友人から古い機械を譲り受けたそう。

お話を伺い、こちらの工房もまたアルザスの素朴で美しい伝統を情熱と愛情をもって丁寧に紡いでいることを知ることができ、心に響きました。

伝統とそれぞれの工房の役割

今回スフレンハイムを訪ねることで、それぞれの工房にそれぞれの役割があると実感しました。別のところの土を使って手に届きやすい価格にしたり、新しい模様や現代的な形やデザインも取り入れることで大衆向けにし、スフレンハイム焼きに興味を持つ人を増やしたり。その土地の土や柄、デザインを大切にすることで伝統を紡いでいく工房など、それぞれの工房が自分たちの役割と方法を持ちながら村全体で伝統と需要のバランスを保ちながら伝統を紡いでいました。

また、アルザスではスフレンハイム焼きは料理を盛り付ける器という役割だけでなく、鍋やケーキ型など調理器具として日常の食卓にあるため、調理方法や料理そのものに影響を与え、アルザスの食文化と共にあることを実感できたのが興味深かったです。

みなさんもぜひ、フランスのアルザスを訪ねて、彼らの素朴で美しい日常と伝統とその日常と伝統への想いを体感してみてはいかがでしょうか?

shimaitabi の食コラム ~フランス編~

2024年10月30日 @ストラスブール

本文にも登場したシュークルート。ザワークラウトとベーコンやソーセージ、じゃがいもを一緒にコトコト煮込んだアルザスの伝統料理です。家族みんなでシェアをして身も心もあったまるアルザスの家庭の冬のご馳走としても定番だとか。冬の長いアルザスではザワークラウトは大切な保存食であり、ドイツとの国境地帯のためドイツの食文化の影響も大きく受けています。

シンプルなのにじっくりと火を通されて、うまみがたっぷりと引き出されたシュークルートを食べた時、「わたしも将来こんな料理を作りたい!」と、思わずオーバル鍋とサビーンさんのレシピ本を購入する美味しさなのでした。

クグロフも好みにぴったりの焼き菓子で、素地のクグロフ型も買えばよかったと後悔。荷物は旅の悩みですが、スフレンハイム焼きとアルザスの伝統料理を堪能した旅になりました。

次回もお楽しみに!

PROFILE

世界一周 姉妹旅 毛塚美希・瑛子 Miki, Akiko Kezuka

その土地の暮らしと文化に触れるのが好きで、世界一周の旅に出た20代の姉妹。手仕事を中心にライティング、買い付けを行う。姉は元インテリアメーカー勤務、妹は元食品メーカー勤務。手仕事、食と酒場、囲碁をテーマに、自由きままに各地を巡る。

小さな村でホームステイ、工房巡りに、そのまま地元の人達と乾杯! そんな日々の暮らしに溶け込むその土地らしさを感じたままの温度でお届けします。

HP: https://sites.google.com/view/shimaitabi?usp=sharing