第12回 前編 フランスのアルザス地方の食卓を支えるスフレンハイム焼き-姉妹が行く! 世界てくてく手仕事の旅

連載12回目はフランスのスフレンハイム焼き。

スフレンハイム焼きは赤土の素地の色を生かし、ぽってりと分厚い形をしています。装飾の特徴はシンプルなコウノトリやデイジーの花模様。素朴で可愛らしい陶器です。

今回はドイツ南西部のフライブルクという街から電車でフランスのアルザス地方へ移動しました。フランス最古のクリスマスマーケットで有名なストラスブール、そこからさらにバスで1時間ほどのスフレンハイムという陶器の村、ストラスブールから電車で約1時間南方にある可愛い木組みの家と河川の街並みが美しい、「リトルベニス(小さなベネチア)」と呼ばれるコルマール、さらにコルマール周辺の村をいくつかと、計7日間ほどアルザス地方を旅しました。

手仕事を巡る世界一周で絶対に訪ねたいと思っていたスフレンハイム焼き。実はわたしがミグラテールを知るきっかけをくださった、世界の手仕事雑貨を販売する女性が「世界一周の際にぜひ、フランスのスフレンハイム焼きを見てきてね。15年ほど前に買付をしたスフレンハイム焼きとストラスブールの街並みが忘れられなくて、恋焦がれているところなの。きっとあなたも好きになるから」と話してくださったのがここを訪ねた理由です。

スフレンハイム焼きの歴史と特徴

スフレンハイム村のあるフランスのアルザス地方は、ドイツとスイスの国境付近にあります。街から距離があり農業や酪農が中心の村社会だったため、人に見せるための豪華で華やかなものよりも、実直で機能的なものが好まれ、素朴で懐かしい雰囲気のある文化が発展してきたといわれています。

そのためスフレンハイム焼きの形や模様、アルザスの伝統料理も、凝った美しいものというよりも素朴で温かみのあるものが主流です。

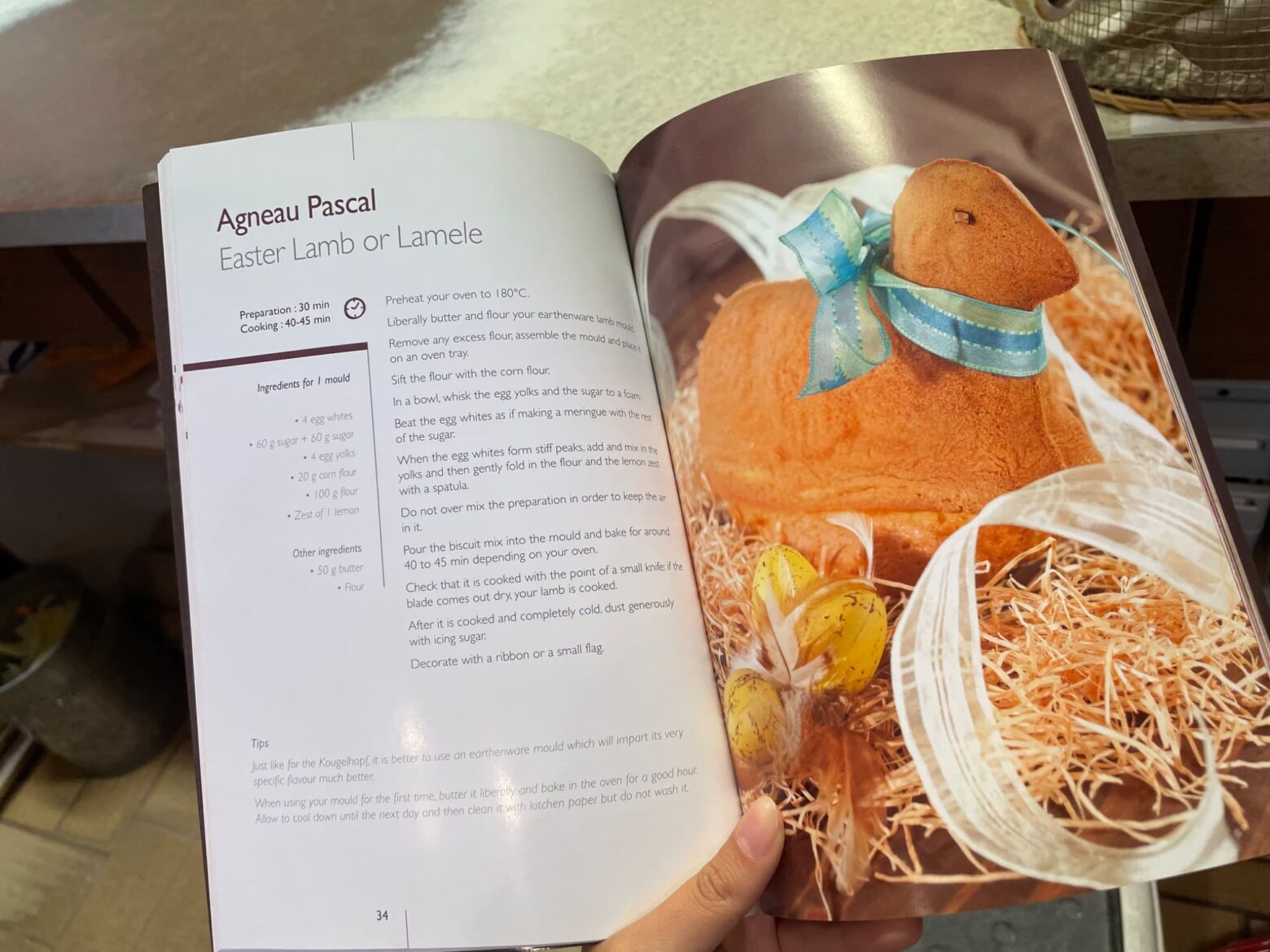

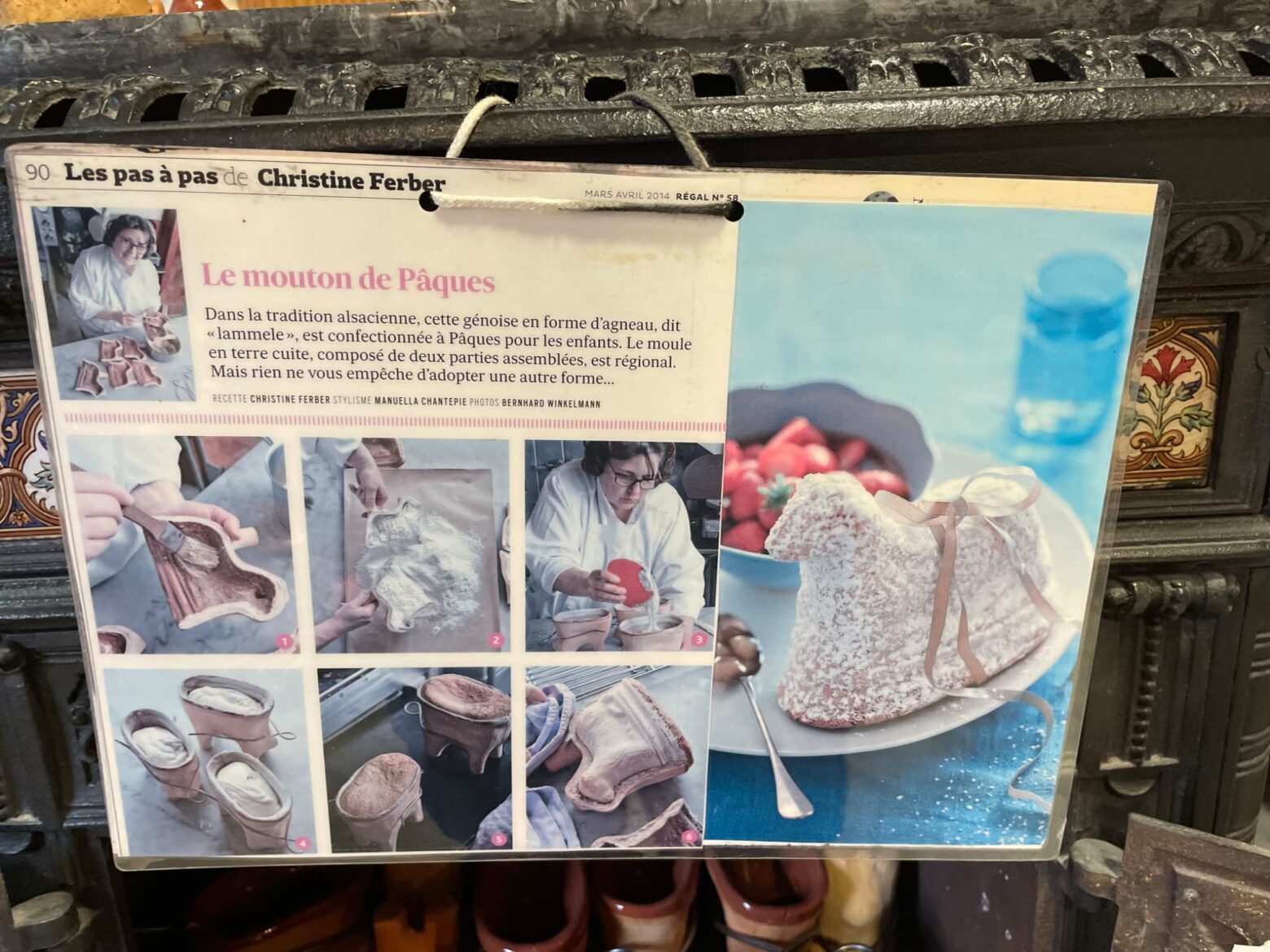

スフレンハイム焼きが面白いと思った1番の特徴は、日常の伝統的なアルザス料理と陶器が密接に関わっているということ。スフレンハイム焼きは料理を盛り付ける器としてよりも、鍋やお菓子の型など調理器具としての側面が強く、食文化に大きく影響していました。

スフレンハイムの近くで採れる赤土は長時間高温に耐えられる土のため、その土でできたスフレンハイム焼きを使って調理をする際、パン焼き窯の余熱を利用して料理をすることができました。そのためオーブンの生まれる19世紀前から、アルザスの伝統的な料理はじっくりと火を通すものが多いのです。スフレンハイムの周辺では12世紀には良質な土が採れ、陶器の街として発展したという文献が残っているともいわれ、約900年もの歴史があります。

スフレンハイムの工房を訪ねて

スフレンハイムは小さな街ですが、童話の絵本に出てきそうな可愛らしい木組みの家と共に12軒の陶工が並びます。

工房によってさまざまな特徴があり、工房巡りをする中で特に印象的だった3つの工房のお話をご紹介します。

①現代に合わせながら伝統を守る工房

まず最初に訪ねたのがPoterie Siegfried。

1842年に設立されて現在6代目になるこちらの工房では、現代的なニーズや技術、デザインを取り入れながら伝統を守っています。スフレンハイムの陶器工房の中では比較的規模が大きく、従業員は17人、年間で約1万4千個ほどの器を製作しているそう。

土を準備する人、型を担当する人、絵付けをする人と、それぞれ職人さんの仕事は分業化されています。絵付けをする人は5人ほどおり、新しいデザインはカスタマーにオーダーされたときに生まれることが多いそう。値段も比較的手頃で手に届きやすく、現代に合わせる形で伝統を守る様子が印象的でした。

また、夏は暑く職人さんの作業が難しいのと、乾燥しやすく絵付けや成型に影響があるため、コースターなどの小物が中心で、それ以外の季節に大きなものを製作するといいます。

季節や気候に合わせて製作のリズムがあるのも、全て機械で作られる大量生産品にはない背景のように思えました。

スフレンハイム焼きの絵付けでは、筆ではなくピペットと呼ばれる道具でドット柄や、絵の具を置くようにしながら模様を描きます。その絵付けが独特だと思い理由を調べてみると、スフレンハイムで採れる赤土に理由がありました。

スフレンハイム焼きの土は比較的粗く吸湿性が高く、焼成前の素地は水分を素早く吸ってしまうため、筆で絵を描くと絵の具がにじみ表面にムラができやすく細かい線や模様がきれいに出ないといいます。

また、絵付けに使われる絵の具は濃くてとろみが強く、乾きやすくて固まりやすいため、筆で塗るよりもピペットで置くという方法が発展しました。そのため細かく繊細なデザインではなく、シンプルな模様の素朴な雰囲気に仕上がります。絵付けやデザインの発展の観点からも、土の特徴を反映していたりと地域性が出ており、伝統的な手仕事を深く知る面白さであると実感しました。

絵付けをされる職人さんにもお話を伺いました。彼女は3年ほどこちらで働いており、クリエイティブで絵を書くことが好きなため、ここで働けるのがとても嬉しく、毎日楽しく幸せであると話してくれました。彼女は1つあたりの絵付けに20分ほどかかるそうですが、37年ほど働いているベテランの女性は5〜15分ほどで書き上げるそう。

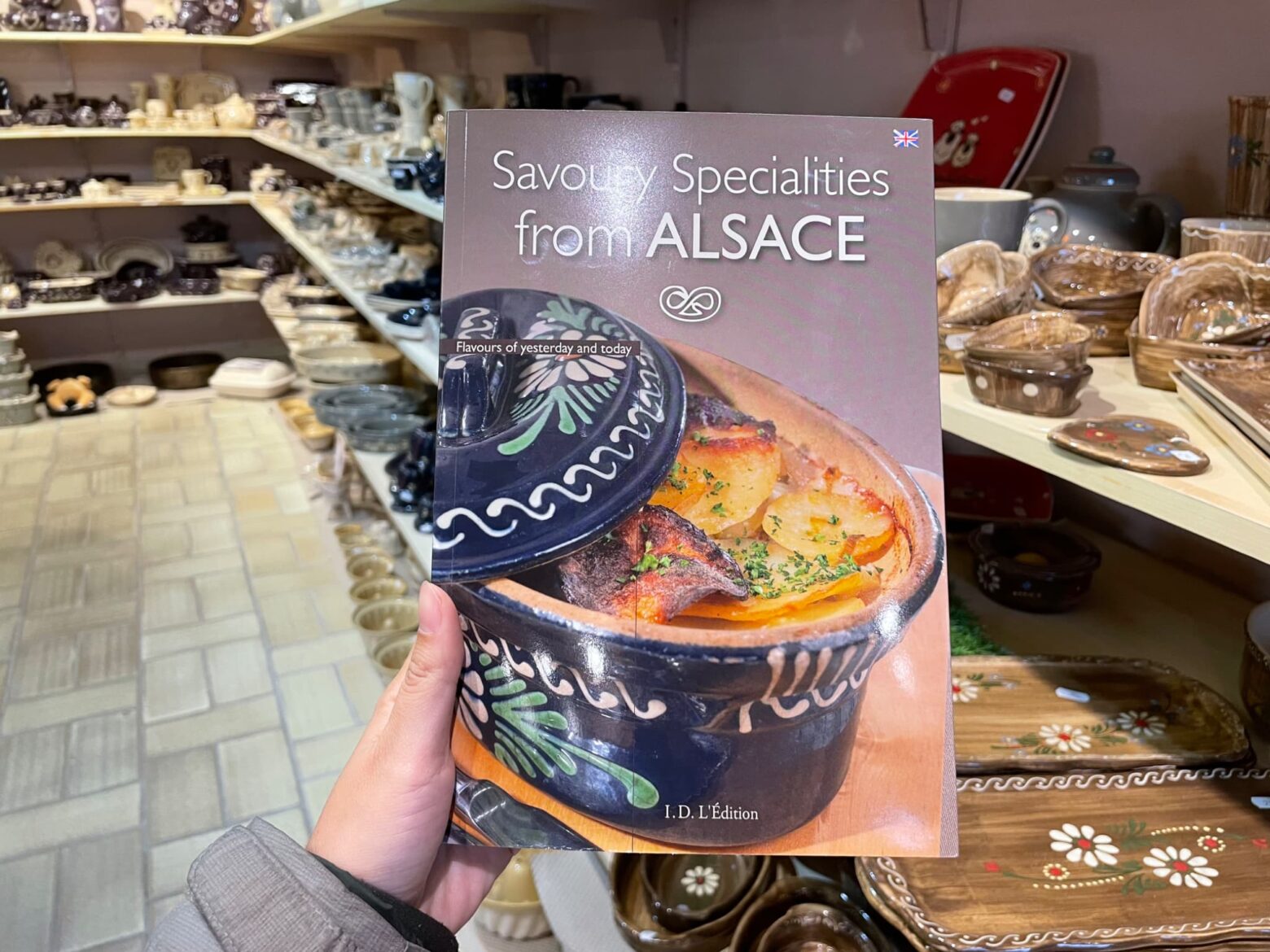

また、スフレンハイム焼きは盛り付けるお皿ではなく、調理をするという役割が大きいため、どの工房にもレシピ本が置いてあったり、調理の説明があるのが印象的でした。

②歴史ある伝統の製法を色濃く受け継ぐ工房

次に紹介するのは工房Poterie Ernewein Haas。陶芸家の家系として歴史が長いこちらの工房は、息子さんの代で30代目になるともいいます。重い陶器はプレスマシーンを使用して成型しますが、ここの工房の約7割は現在でもろくろを使い、技術の詰まった伝統的な成型方法で作られています。

スフレンハイムのオリジナルの赤土は、焼いた後黄色とオレンジの間のような色になります。逆に白いものはスフレンハイムの土を使用しておらず、そういった工房は土を変えることでコストを抑えていると教えていただきました。こちらの工房ではスフレンハイムの赤土を使用し、デザインや模様も伝統的なものが多く、高い技術と伝統を大切に受け継いでいるのが特徴的です。

ご案内してくれた当主のジャン=ルイさんは現在68歳で、14歳から器作りをしていると言います。ジャン=ルイさんのお父さまは戦争に行ったため、おじいさんから技術や伝統を学んだそう。経験に基づいた古くから続く伝統を、本ではなく直接教えてもらえたことはとても価値のあることだったと話してくれました。

ジャン=ルイさんは人生に2つの情熱があり、陶工と乗馬であると言います。「技術を学び、練習と経験を積み重ね、手と脳を集中させることは大変で簡単なことではないけれど、情熱を持って毎日55年間続けている」と話してくれました。手仕事を巡る世界一周をする中で職人さんのこうした深い眼差しと情熱のお話を聞く度に、感動と尊敬が溢れ出します。

陶芸はかつて男性の仕事であり、シンプルな3つのドットの模様から始まりましたが、後ほど奥さんが手伝うようになり、デイジーの花などよりデザイン的な模様が発展したといわれているそうです。

自然とともにある農業の村ならではの花や鳥の模様が多く、ドットを中心とした手描きの優しさと素地の色を活かしたデザインが相まってスフレンハイム焼きの独特で素朴な美しさが出来上がっているのだと感じました。

③伝統を食と共に丁寧に紡ぐ工房

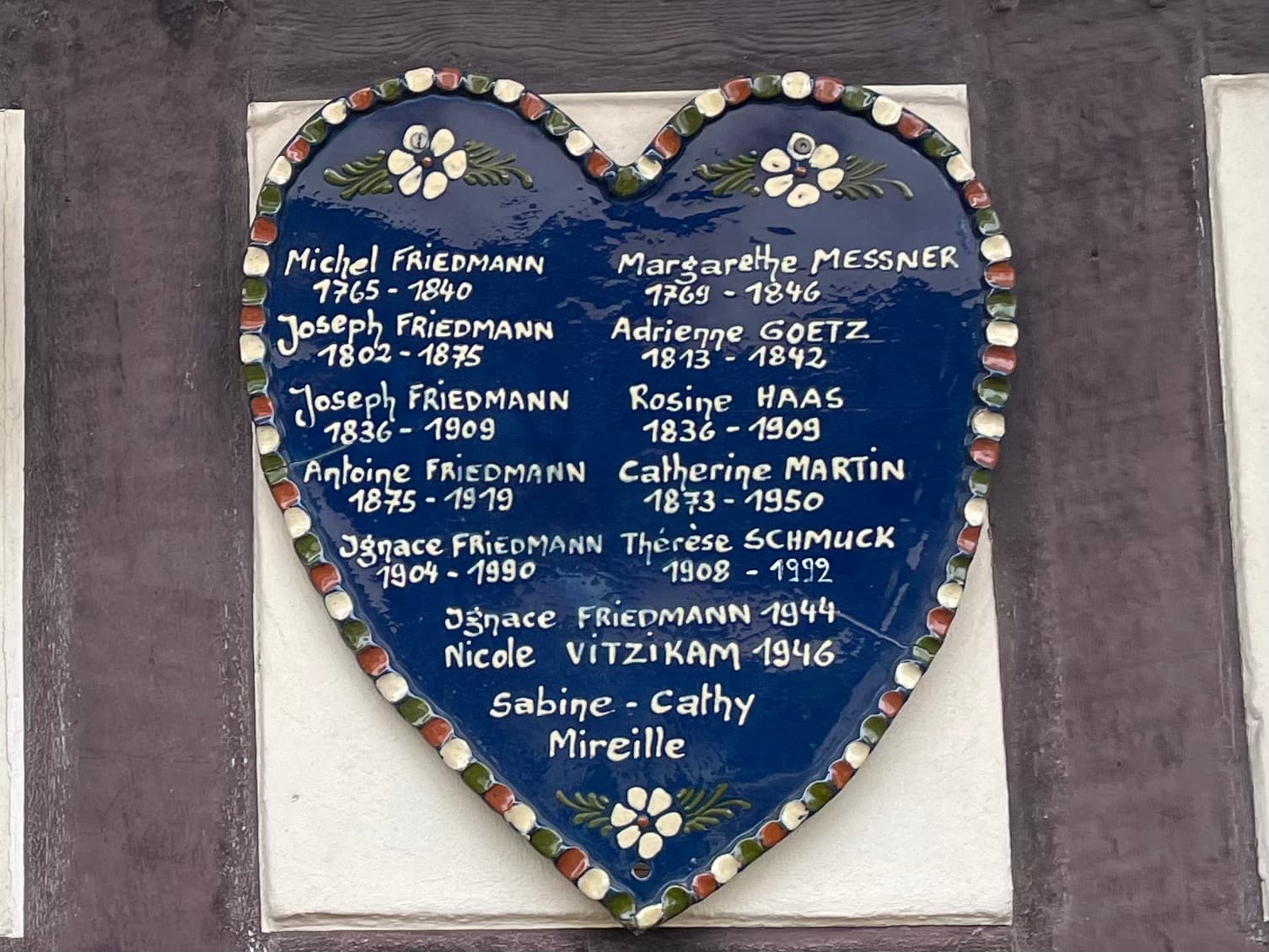

最後に紹介するのは特に気に入ったPoterie Friedmannという工房。こちらは1802年に創業されたスフレンハイムで最も古い陶工であり、現代継がれたヨセフさんで7代目になります。

彼らの器を見ると、デザインや土、模様から彼らが伝統を丁寧に紡いできたのが伝わってきます。彼らが1番大切にしていることは、村の伝統を尊重することと、耐火性が特徴であるスフレンハイムの土地の土を使うことであると教えてくれました。スフレンハイムの粘土の採集は労力とコストがかかるため、調整された土に置き換えている工房が多いので、こちらの工房からはこの土地への尊重の気持ちと愛情と情熱を感じます。

工房内を見学させていただくと、ヨセフさんは色付け、デザイン、成型を、奥さまのサビーンさんは成型と店番を、サビーンさんの姉妹のキャシーさんは絵付けとデザインを担当しており、ご家族が中心となった温かい工房であることが伝わってきます。

こちらの工房では素地を活かしたアニョパスカルやクグロフ型、シンプルだけど美しいテリーヌ皿が多く、伝統的で素朴な優しさと美しさが魅力的で、器だけでなく料理好きの人にはぴったりの場所です。多くの工房に置いてあったアルザス料理のレシピ集だけでなく、サビーンさん自身が作られたスフレンハイム焼きを活かしたレシピ本も置いてあります。

PROFILE

世界一周 姉妹旅 毛塚美希・瑛子 Miki, Akiko Kezuka

その土地の暮らしと文化に触れるのが好きで、世界一周の旅に出た20代の姉妹。手仕事を中心にライティング、買い付けを行う。姉は元インテリアメーカー勤務、妹は元食品メーカー勤務。手仕事、食と酒場、囲碁をテーマに、自由きままに各地を巡る。

小さな村でホームステイ、工房巡りに、そのまま地元の人達と乾杯! そんな日々の暮らしに溶け込むその土地らしさを感じたままの温度でお届けします。

HP: https://sites.google.com/view/shimaitabi?usp=sharing