第9回 キルギスの温かみが詰まったシルダック-姉妹が行く! 世界てくてく手仕事の旅

キルギスのシルダック

連載第9回目はキルギスの伝統的なフェルトのカーペット、シルダックについて。

前回の連載8回目で紹介したように、山々に囲まれたキルギスでは遊牧が盛んなため、フェルトの手仕事が発展しています。

長距離バスで街を移動する時に出会う遊牧の様子と山々の美しさには毎回心躍りました。

シルダックとは複数のフェルトをカットしてそのフェルトを入れ替えて縫い合わせるフェルトのカーペットであり、特徴的な模様と色使いや文化的な側面から、キルギスの代表的な手仕事の1つで、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。今回はシルダックの工房を訪ね、シルダックの文化や作り方、模様の意味やキルギスの人々にとってシルダックとはどんな存在なのか、手仕事の温かさとは何かを教えていただいたお話です。

キルギスのハンドメイド工房を訪ねて

ご案内してくださったのは、キルギスの伝統文化を現代の生活様式に合わせて商品をプロデュースするライフスタイルブランド”ОЙМО(オイモ)”のディレクターの美鈴さんです。オイモのオンラインショップには、キルギスの伝統的な手仕事雑貨がたくさんあります。雑貨には作り手であるエジェ(現地の言葉で中高年女性の愛称)たちの温かさと、模様を通して作り手の想いがたっぷり詰まっています。美鈴さんはJICAの駐在員としてキルギスに来た後、「大好きになったキルギスで何か自分のできることを」と、こちらのブランドを現地で立ち上げて運営されています。

今回はオイモの商品の一部を制作している”キルギスハンドメイド”というシルダック工房を訪ねさせていただきました。

キルギスハンドメイドが開業してから今年(2025年)で8年目。シルダック作りは4~5年目になるそうです。首都ビシュケクの郊外にある工房で話を伺いました。

この工房は元々キルギス料理のレストランでしたが、スタッフの間でシルダックの伝統を守ろうという話がでて、キルギスの手仕事の職人さんたちが集まってきたそうです。最初は知り合いのツテやSNSで職人を集め、現在は約100人ほどの職人たちが各家庭でシルダックを作っていたり、こちらの工房やタラスと呼ばれる地域にある工房で作っているそう。60代の女性が多く、年金生活をしながら家でできる仕事として多くのエジェたちがここの工房で働いています。

シルダックの伝統と文化

シルダックは厚いフェルトでできており、冬の厳しい寒さへの防寒対策、また通気性がよいため夏は涼しく、一日の中でも気温差が大きい山の気候にぴったりの素材です。遊牧民にとって軽くて移動しやすく、羊毛は遊牧している羊からすぐ手に入り修復も簡単であるため、山がちで遊牧民の多いキルギスで発展しました。

キルギスの伝統では、お母さんが娘の嫁入り道具のためにシルダックを作ってあげていたといいます。

シルダックは天山山脈に近いナリン地方で発展したといわれています。ここで働くエジェたちもナリン地方出身の方が多く、「ナリンはシルダックの故郷なのよ」と教えてくれました。

キルギスの伝統的なフェルトのカーペットには、シルダックの他にアラキーズと呼ばれるものがあります。アラキーズは土台になるフェルトの上に模様となるフェルトを乗せて、ぬるま湯と石鹸で圧縮しながら繊維を絡ませて作られます。

一方シルダックは分厚いフェルトを縫い合わせているので丈夫で装飾性も高く圧倒的に手間暇がかかるため、より価値の高いものとされるそう。キルギスでは「家の中でも客間にはシルダックを」とも言われ、30~40年ほど持つものもあるんだとか。

シルダックができるまで

シルダックづくりの工程は大きく分けてフェルトを準備するところ、模様を切り出すところ、縫い合わせるところの3つがあります。

まず、羊毛を準備する工程から。工房によって自分たちが飼っている羊からフェルトを作ったり、購入したりとさまざまです。

夏場は羊毛を刈って洗い、ゴミやほこりをとって羊毛やフェルトを準備し、冬に切って縫う作業をするそうです。冬の寒く農作業や牧畜活動ができない時期に家の中で手仕事を行うというのは、世界の手仕事を見る中でさまざまな地域で共通していると実感しました。

シルダックは二層に分かれており、裏地の役割をする下層のフェルトはカラキーズといいます。ナリンやイシククルではカラキーズをつくる時、羊毛の中でも固いので質が悪いといわれているクルチャックと呼ばれる部分を混ぜてつくることで丈夫にします。逆にメリノと呼ばれる肌触りのいい羊毛は貴重なため表になる上層に使用します。

かつてはフェルトづくりは数人がかりで行われました。羊毛をすだれで丸めて水で流し、2~3時間蹴ったり絞ったりして水を切って圧縮するため、かなりの重労働だったといいます。ソ連による占領の前はこのフェルトを用意する工程も全て手仕事でしたが、ソ連占領以降は機械化が進みフェルトを洗ったりする作業が楽になったそう。

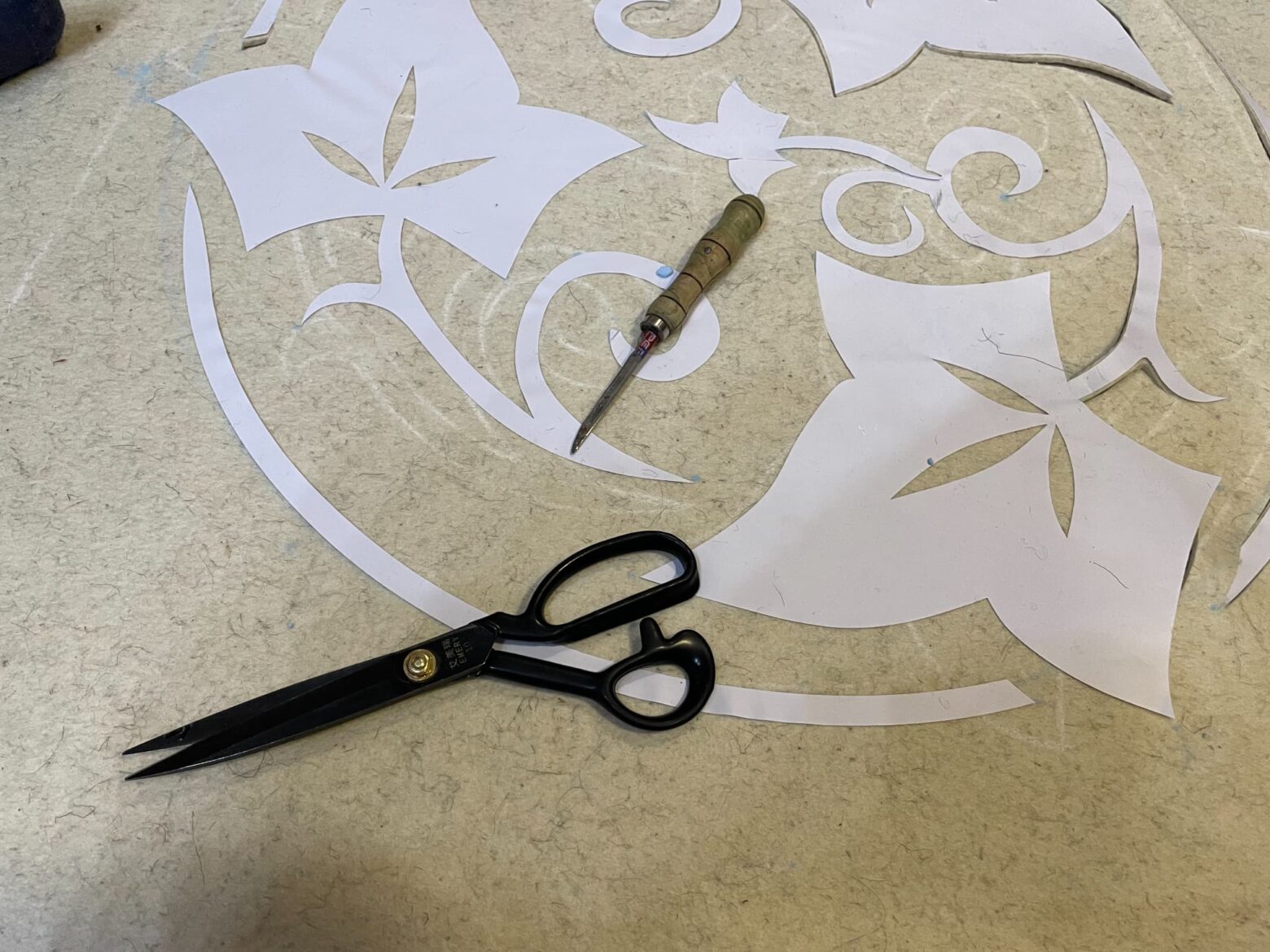

次に模様を切り出す工程です。

キルギスの伝統的な織物やフェルトに使われる模様は”オイモ”と呼ばれます。キルギス語で”◯◯の人”を意味するチューを付けて“オイモチュー”と呼ばれる専門の人がオイモの模様を書いて切り出します。工房の規模や家庭によりますが、基本的には模様を縫う作業や切り出す作業を得意不得意に合わせて分業化することが多いそう。

シルダックに使われるオイモの多くは模様と背景が交互に入れ替わる反転模様のデザインになっています。また、2色のフェルトを重ねて切り出し、模様となる部分をそれぞれ入れ替えて縫い合わせるため、必ず2つセットで色違いのものが出来上がるというのも面白かったです。

最後に縫い合わせる工程。

1.5m×2.5mのものでは、模様の縁取りの刺繍と内側のステッチ刺繍をするのにそれぞれ2人がかりの計4人で約2週間ほどかかるそう。

かなり分厚いためひと針ひと針が大変かつ、布地が離れないようしっかりと縫い合わせていくため手間暇がかかります。

模様や色に込められた想い

模様は山々に囲まれた自然豊かなキルギスらしいモチーフがたくさんあります。

次の写真の1枚目の白と黒の波線のような模様はアラトーと呼ばれ山を、2枚目の黄色の縁取りで囲まれた赤の模様(緑は反転させたもの)はカナットと呼ばれ鳥の翼を、3枚目はカラスの足跡を意味します。

次の写真の模様は男性や兵士、キルギスの英雄を表し、家族や大事な人を守るという意味合いがあるそうで、キルギスの人々にとって特に身近な大切な模様としてキルギスのさまざまなところで見かけました。

伝統的な色は赤と緑で、身近にあって染めやすかったのではないかと、そしてキルギスの人はビビットカラーが好きなのよ、と教えてくれました。

キルギスハンドメイドの代表のディルデさんはこの赤と緑色のシルダックを見るとおばあちゃん家や幼少期を思い出すそうです。

エジェとシルダック

エジェたちは「子ども時代のことを思い出したり、家族を想いながら縫っており、作っているときは脳がとてもリラックスして、出来上がったものを見るととても幸せな気持ちになるのよ」と話してくれました。

昔はユルタだけでなく定住用の新居のさまざまな部屋用やプレゼントとして日常生活のためにシルダックがあり、子どもたちの練習もかねて毎年つくっていたそう。商用になったのはソ連崩壊後のここ十数年だそうです。

心身に優しい素材であるフェルト

エジェたちは、「キルギスの人にとってフェルトはストレスから守ってくれたり落ち着かせてくれる素材として、体にいいと言われているのよ」と教えてくれます。自然素材のものに触れることで自律神経を整えたり、寒さから守ってくれて血流がよくなったりすると感じているため、子どもたちにも羊毛で作った洋服を着させていたんだとか。このフェルトへの親しみや愛情もキルギスならではの伝統で、シルダックには物理的な防寒作用だけでなく心も温めてくれる特別な優しさがあるような気がします。

手仕事の温かさの秘密

キルギスハンドメイドを訪ねた後、オイモのフェルトのコースターに手刺繍をされているエジェの工房も美鈴さんがご案内してくれました。

フェルトに刺繍をするエジェもまた、「フェルトは体にいいのよ」と話してくれました。日本人にとっての畳のように、その空間にいるとリラックスできて科学的な理由以外にも心に届く感覚があるのかもしれません。

彼女は「機械じゃなく、このくらいの自分のスピードとテンポで刺繍するのがいいのよ。早すぎず、遅すぎず、自分の心地よいリズムで」と言い、何か手仕事のもつ特別な温かさの秘密を教えてくれたような気がしました。

また、美鈴さんはキルギス語が堪能で、エジェたちは美鈴さんとキルギス語で会話したり、時には美鈴さんがコムズというキルギスの伝統的な楽器を演奏する時間をみんなでとても嬉しそうに過ごしているのが印象的で、工房は優しさと幸せに包まれていました。

キルギスでは、自然素材の温かさや作り手の心地よいペース、温かい作り手が想いや愛情を込めながら優しい穏やかな気持ちで作られていくという、言葉では表せなかった”手仕事の温かさ”の原点についてエジェたちに気付かせてもらった気がします。

みなさんにもぜひ、キルギスの手仕事を通してその温かさを感じていただけたら幸いです。

shimaitabi の食コラム ~キルギス編~

2024年10月4日 @バコンバエバ

キルギスで食べたユニークな料理の一つが”ベシュバルマク”。

羊を丸ごと一頭使った料理でキルギスのお祝いやおもてなしには欠かせません。羊を切り分けてじっくりと煮込み、塩、胡椒、ローリエで味を整え、麺に羊肉とスライスした玉ねぎと一緒に煮たスープをたっぷりとかけていただきます。

頭や内臓は別に盛り付け、部位によってさまざまな意味が込められています。次回の連載で紹介するキルギスの伝統的な移動式住居ユルタに宿泊して、コンサートの打ち上げに混ぜていただいたときのこと。机にさまざまなキルギスの伝統的な料理が並ぶ中で、煮込まれた羊の頭があり驚きました。それを手際よく切り分けるおじさま達。なんでもキルギスの男性は羊を捌けて一人前だそうで、食の席でも遊牧民の文化を体感しました。

次回もお楽しみに!

PROFILE

世界一周 姉妹旅 毛塚美希・瑛子 Miki, Akiko Kezuka

その土地の暮らしと文化に触れるのが好きで、世界一周の旅に出た20代の姉妹。手仕事を中心にライティング、買い付けを行う。姉は元インテリアメーカー勤務、妹は元食品メーカー勤務。手仕事、食と酒場、囲碁をテーマに、自由きままに各地を巡る。

小さな村でホームステイ、工房巡りに、そのまま地元の人達と乾杯! そんな日々の暮らしに溶け込むその土地らしさを感じたままの温度でお届けします。

HP: https://sites.google.com/view/shimaitabi?usp=sharing