第8回 キルギスの地方の良さを活かしたフェルト人形-姉妹が行く! 世界てくてく手仕事の旅

第8回はキルギス

キルギスは中央アジアに位置し、中国とウズベキスタンの間にある国です。第6、7回で紹介したウズベキスタンからは陸路で国境を越えました。キルギスは国土の約90%以上を標高1000m超えの山岳地帯が占め、遊牧民が暮らしており、遊牧された羊の毛を利用した羊毛フェルトを中心に手仕事が発展しています。

今回の旅では、キルギス第二の都市であるオシュ、首都のビシュケク、イシククル湖の南側のバコンバエバ、キジルツー村を旅しました。中でもキジルツー村ではユルタと呼ばれる遊牧民の移動式テント作りが盛んで、旅の途中ではユルタ泊を体験できる施設などに宿泊しながら約2週間ほど滞在しました。

キルギスでは、JICA(海外青年協力隊)の取り組みであるOVOPプロジェクトで地方の強みを活かした手仕事や商品作りに取り組む方のお話を聞いたり、シルダックと呼ばれる伝統的なフェルトのカーペット工房を見学したり、ユルタ作りの村を訪ねたり、ユルタに宿泊して遊牧民の暮らしについて教えてもらったりしました。

温かいお母さんたちに囲まれながら、手仕事のアイデアやヒントをたくさんもらったり、遊牧民と山々の風景に感動したりと、キルギスは大好きになった国のひとつです。

今回は、OVOPプロジェクトで聞いたお話と、そこで訪ねたフェルト人形の工房についてご紹介します。

OVOPプロジェクト

OVOPプロジェクトとは、One Village One Product の略で一村一品プロジェクトと呼ばれ、地域の素材を活かした付加価値の高い商品を作り販売することで、地域経済の活性化を目指す取り組みです。

キルギスにおけるJICAのOVOPプロジェクトは、現在3000人以上の地域住民の方が参加しており、手仕事のフェルト製品やはちみつキャンドル、ジャムに紅茶などmade in キルギスの素材を活かしたさまざまな商品開発を進め販売されています。ビシュケクの空港にはOVOPの土産屋のショップがあったり、日本でも無印良品と共同で商品開発をするなど国内外で人気があり、OVOPプロジェクトの成功例として注目を集めています。

取材後の2024年12月にはこのOVOPの取り組みについての本『品質を追求しキルギスのブランドを世界へ』(佐伯コミュニケーションズ出版)も出版されています。

今回はありがたいことに、キルギスのOVOPプロジェクトの主導者であった原口さんにお話を伺いました。

2006年に農村の貧困解決を目的に始まったキルギスのOVOPプロジェクトは、イシククル湖の南側と東側のいくつかの村が拠点になっています。

このプロジェクトの特徴は、支援者が2〜3年で撤退した後に取り組みが続かなくなるという、支援プロジェクトでありがちな構造にならないよう、”OVOP+1”という地域のメンバーで構成された組織を作り、ボランティアや寄付ではなく地域の方々で自立して継続できるビジネスを作ることをメインに運営されているところです。

OVOPショップの中で、特に印象的で可愛らしく目を引かれたのがフェルト製品でした。14年前から無印良品と共同して作られているシリーズで、キルギスの遊牧民が育てる羊のフェルトでできた羊やヤクなどのキルギスの日常にいる動物たちのフェルト人形は、素材の温かみがぎゅっと詰まっていて美しいキルギスの山々の風景を思わせてくれます。

もう一つ印象的だった商品が、この地域で伝統的に作られていた石鹸を復活させたもの。

キルギスではお母さんやお姉さんなど年上の女性のことを愛情と親しみを込めて”エジェ”と呼びます。今は安い石鹸が出回っており伝統的な製法で作るのを辞めてしまっていたそうですが、80歳のエジェに聞き込みをして、伝統的な石鹸の作り方を教えてもらい復活させたとか。2種類のハーブを燃やした灰と牛脂から作るそうです。そして現在、アトピーに効果があるとのことで地元の病院で評判になり地元の人も買いに来てくれているそうです。

昔ながらに伝わっていた知恵の詰まった地域の手仕事や文化が、こういった形で復活し、現代にも活きているというのはとても素敵なことだと感じました。

また、ここのジャムやはちみつはものすごく美味しく評判だそう。それもそのはずで、大手企業によるはちみつのように、他のはちみつと混合させて薄めたり化学成分で調整したりせず、余計なものは加えずに、大自然の無農薬で育った素材100%の美味しさが詰まっているそうです。

「地方や発展途上国だから安かろう悪かろうではなく、地方だからこそ、ピュアで新鮮な空気と自然の中で育った健康的で、手の込んだ、付加価値の高い製品を作ることができる。それが地方の強み」というお話を聞いて、なるほど、食品だけでなく手仕事にも通じることがたくさんあると思いました。

OVOPのフェルト工房を訪ねて

後日、イシククル湖の南岸に複数あるOVOPのフェルト人形やスリッパの工房を訪ねさせていただきました。

今回訪ねたフェルトの工房では、地元の女性が20〜30人ほど集まってフェルト人形を作っています。

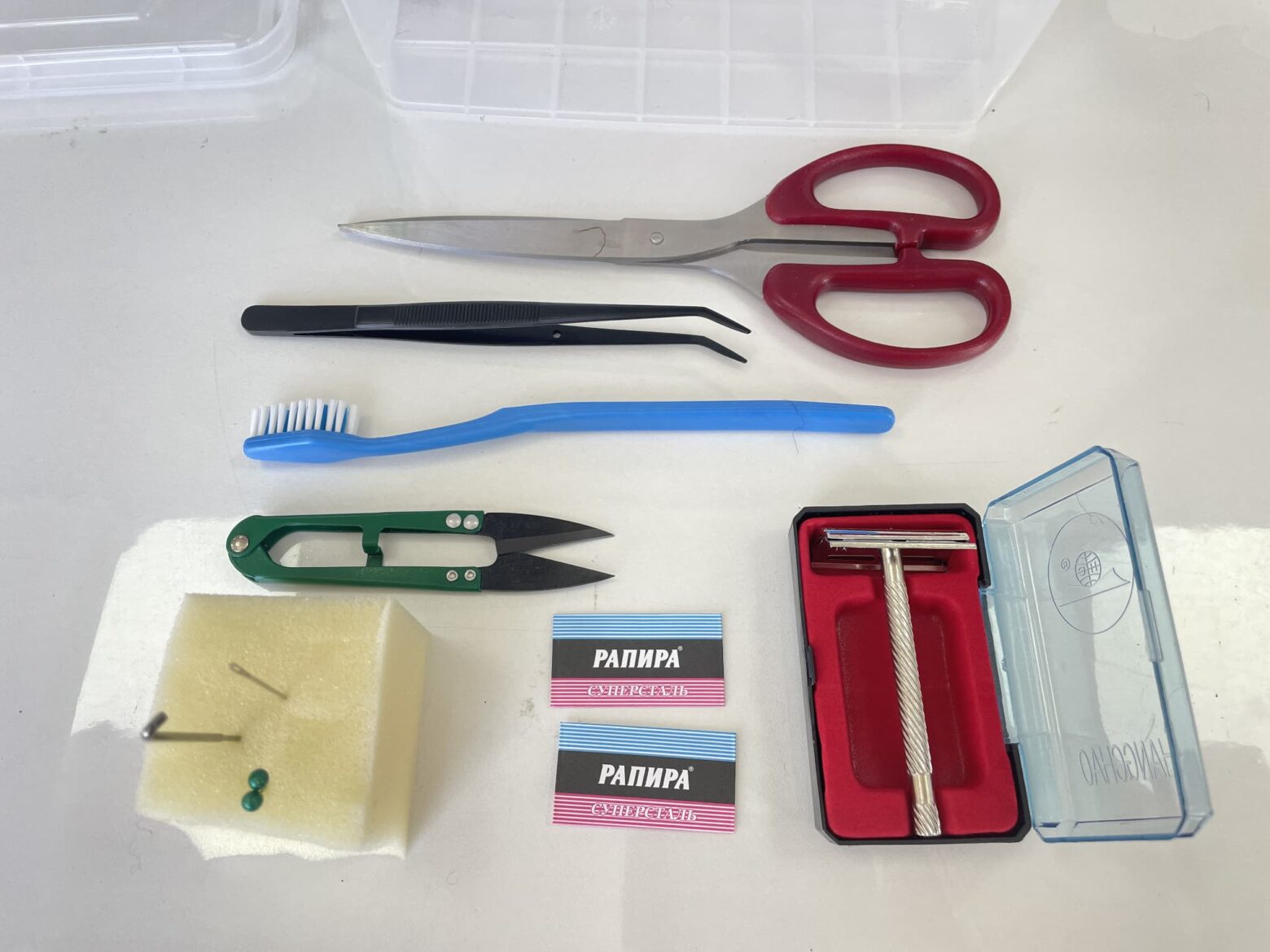

何人もの女性が手作りをする中で、一定の品質を保たないと次回の発注に繋がらないため、品質管理が重要であり、さまざまな工夫がされていました。

フェルト人形の共同工房では、胴体や頭のサイズ、足の長さなどが均一になるよう、型に当てて測りながら、エジェたちが一針ずつ一生懸命に針で刺して、時折おしゃべりをしながら楽しそうに作業をしていました。

材料は柔らかくて肌触りのいい高品質のフェルトとして知られるメリノウールのみを使用しています。

ひたすらフェルトを一針ずつ刺して密度を高め形にしていきます。まず最初に胴体の核になる部分を作り、少しずつ周りにフェルトをまとわせてはプスプスと針を刺して固めていく作業を繰り返します。地道にひと回りずつ大きくなり、フェルト人形が出来上がっています。

最後に目や口、耳を付けるところはとても細かい作業ですが、顔ができると一気にフェルト人形に表情が表れて愛くるしく見えてきます。

フェルトを一針ずつ刺していきながら形を作っていく作業は、初心者は2日かけてやっとひとつのパーツができるなど、時間がかかるため忍耐力が必要であり、ご年配の方が向いているといいます。作り手のエジェたちは、今は10年以上の経験があり、1つのぬいぐるみを2時間程度で作れ、設計図を見て新しい動物を作ったり、新しい人に教えることのできるベテランの方がたくさんいます。

エジェたちは昔はキルギスの伝統的なフェルトのカーペットであるシルダックを家庭で作ったりもしていたそうで、フェルトに馴染みはありますが、同じフェルトでも今はこのようなドライフェルトといった違う技術を習得して新しい製品を作られています。

平均年齢が60歳ほどで、村のお家から通える距離で友人と会いながら、家計のためにできることがあるのがうれしいそう。

あるエジェは、「前は家にいるだけだったけれど、今はこうして工房に友達ができ、おしゃべりを楽しみながら何かを作れるようになり、人生がより面白くなった」と話してくれました。

ものそのものだけでなく、こうして作る過程を友人と楽しめるコミュニティの一環としての手仕事の存在もまた素敵だなぁ、と思いました。

品質管理をしつつ、一つひとつ顔や体の傾きが違い個性が出て可愛らしいのも、このフェルト人形のよさに感じます。

工房と工房を移動する間に、いくつかお家に寄ったりもしました。近くには住んでいるけれども工房には通えないエジェに材料を届けに行き、出来上がったものを受け取りに行くということもしているそうです。

こんな地方のとあるお家で、温かいお母さんが一生懸命作ったものが、はるばる日本や世界に届いてくれていると思うと、不思議なご縁を感じます。

また、あるエジェにどの動物がお気に入り?と聞くと、「キルギスの大切な動物だから、ユキヒョウが好き」と答えてくれました。

原口さんが話してくださった、「原料だけ輸出するのではなく、”made in キルギス”と表記できる商品作りもまた、地元の方々のモチベーションになっている」というお話ともリンクしました。

地元のものを世界中の人に愛着を持って大切にしてよろこんでもらえることは、作り手さんにとっても、とてもうれしいということが伝わってきました。

さまざまな手仕事の形

一言で”手仕事”といっても、雇用を産み、女性の地位や収入の向上を目的にするのか、手芸のように趣味として楽しみ日常を豊かにするものなのか、伝統や文化を紡ぐことなのか、背景や目的はさまざまですが、1つの目的を叶えていく中で他にもいい影響が広がっていることを実感しました。

世界の暮らしと手仕事をめぐる旅の中で、衰退していく地方の手仕事や文化をたくさん見て、もどかしさを感じることも多いです。

しかし、伝統的な手仕事を無理に続けようとするのではなく、商品自体の魅力と地方ならではの新たな付加価値をつけるアイデアを知りました。また、プロジェクトが終わっても現地の人たちで存続可能なように日々工夫され運営されている日本のOVOPの取り組みが成功し、キルギスという遠い世界の地域の手仕事や暮らしにポジティブな影響を与えているということは、同じ日本人としてうれしく思います。

地域の手仕事や文化を紡いでいくアイデアやヒントがたくさん詰まっているキルギスのOVOPの取り組みのお話を聞き、実際に工房を訪ねさせていただき、手仕事の産業的な目線や社会的な側面の知見が広がりました。

みなさんも、もし無印良品の店舗でキルギスのフェルトのぬいぐるみを見かけたら、ぜひキルギスの遊牧の風景も作り手の温かいエジェたちに想いを馳せていただけたら嬉しいです。

shimaitabi の囲碁コラム ~キルギス編~

2024年9月29日 @ビシュケク

小学生の頃に囲碁を始めた私たち。姉は高校の全国大会の個人戦で、妹は高校と大学の団体戦での全国大会優勝と、囲碁とともに青春を駆け抜けてきました。

国際アマチュアペア碁大会に参加したことで、世界×囲碁にもっと興味を持ちました。時には囲碁プレイヤーの方のお家にホームステイさせてもらいながら、各地の囲碁会にお邪魔しています!

現在姉は手仕事を、妹は囲碁会を中心に巡りたい!と、各々で旅を続けています。

約4000年前に中国で戦術を考えるために誕生したとされる囲碁。日中韓のイメージが強いですが、実は世界の約70カ国に囲碁協会があり、欧州を始め多くの国で愛されています。

今回はその中でも最新のキルギス囲碁協会(2022年設立)にお邪魔しました。会長のダブロンさんが2019 年に囲碁に出会いその面白さにハマっていき、身近な友人たちへ広めていったのが始まりで、現在はSNSを使って若者世代中心に囲碁の魅力を発信しており国内に約500人のプレイヤーがいます。私たちが参加した囲碁会も10代、20代の方ばかりで、とても新鮮でした!

ダブロンさん宅にホームステイもさせて頂き、囲碁イベントを主催する時の想いなどをお伺いすることができました。

夏には湖の近くで囲碁キャンプがあるそう!キルギスの雄大で爽やかな大自然の中、羊の群れを眺めながら囲碁を打つ、想像しただけで最高です。

次回もお楽しみに!

PROFILE

世界一周 姉妹旅 毛塚美希・瑛子 Miki, Akiko Kezuka

その土地の暮らしと文化に触れるのが好きで、世界一周の旅に出た20代の姉妹。手仕事を中心にライティング、買い付けを行う。姉は元インテリアメーカー勤務、妹は元食品メーカー勤務。手仕事、食と酒場、囲碁をテーマに、自由きままに各地を巡る。

小さな村でホームステイ、工房巡りに、そのまま地元の人達と乾杯! そんな日々の暮らしに溶け込むその土地らしさを感じたままの温度でお届けします。

HP: https://sites.google.com/view/shimaitabi?usp=sharing