第7回 ウズベキスタンの木彫り-姉妹が行く! 世界てくてく手仕事の旅

ウズベキスタンには連載の第6回で紹介したスザニをはじめ、リシタンの青い陶器やマルギランのアトラスと呼ばれる織物と染め、コウノトリのハサミなどの鍛冶製品、コーヒーペイントなどたくさんの手仕事があります。

今回は、さまざまな有名な手仕事の中でもウズベキスタンを訪ねてから面白い!と興味を持った木彫りについてご紹介します。

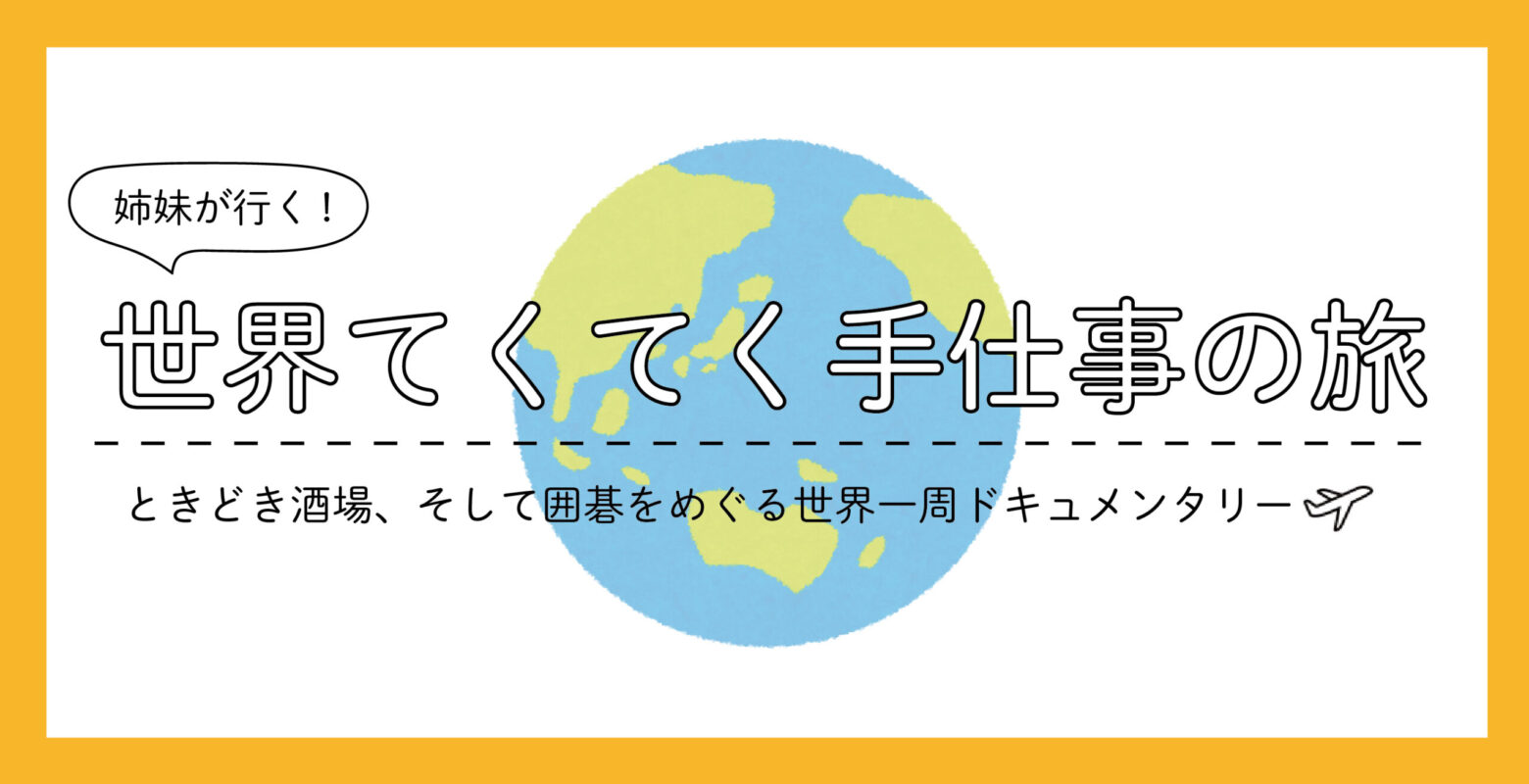

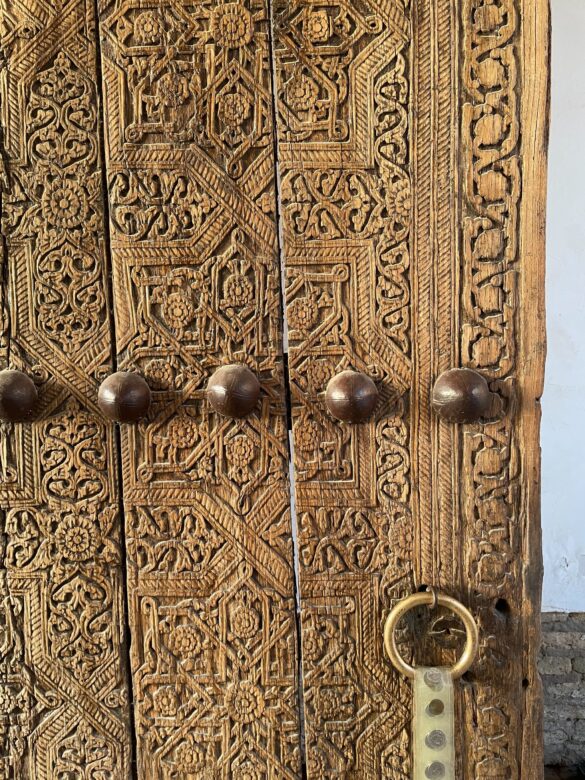

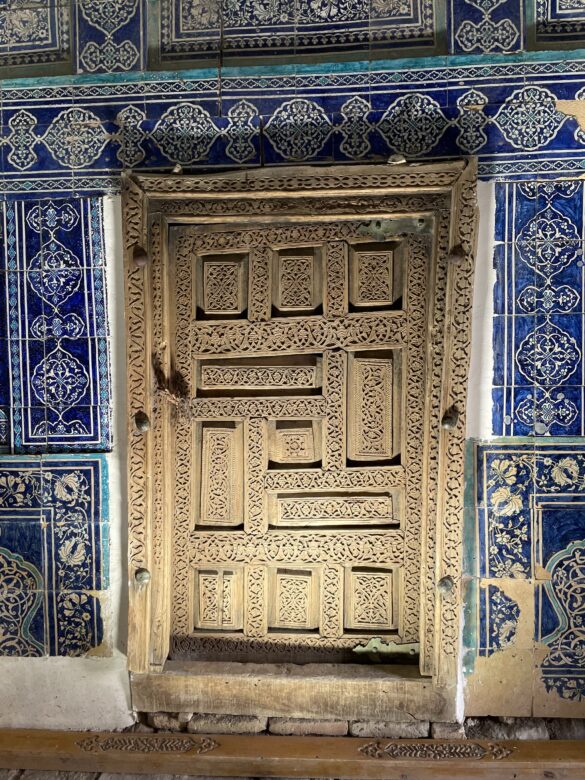

砂漠の広がるウズベキスタンで、木工のイメージはなかったのですが、現地を旅する中で木彫りの装飾がモスクの柱や扉などに使われているのを見つけました。木彫りの職人さんが彼自身も重要な建築の扉の修復も行っていると教えてくれ、興味を持ったのがヒヴァの木彫り工房を訪ねたきっかけです。

木彫りとの出会い

木彫りや木工細工は世界の至る所で見かけますが、サマルカンドにあるマドラサと呼ばれるイスラム神学校の中庭の土産屋の一角でふと木彫りの作業風景を見た時に、何か目が離せない惹かれるものがありました。

ただ木彫りでデコレーションされただけでなく、カラクリ箱のようなつくりになっており、構造やアイディアに工夫があり職人の技が光っていて面白いのです。

話を聞くと、普段はモスクの柱や扉の修復をしている職人さんだそうで、大きな仕事がない時はこうして観光客向けの土産品も作っているとのこと。手仕事の技術が文化財や歴史ある建築の修復を支えていると知り、自分の中の手仕事の世界が広がったような感覚でした。

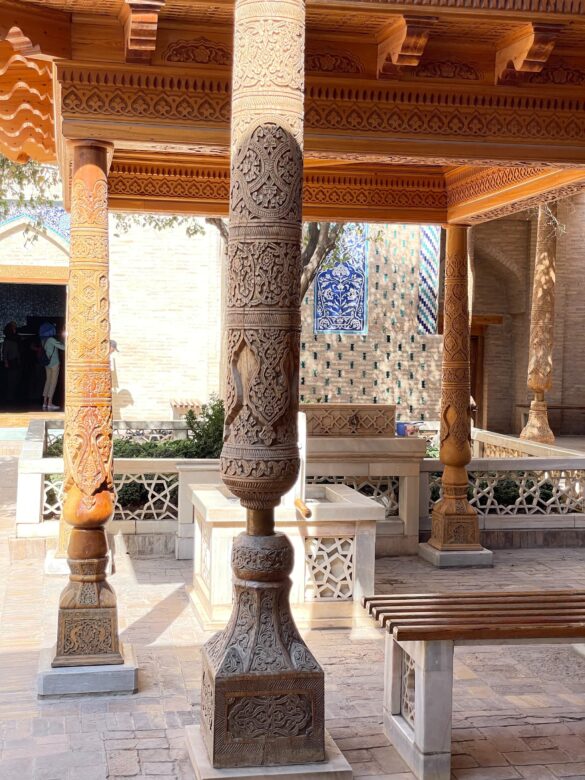

それからヒヴァが木彫りで有名な街と聞き、訪ねてみることにしました。ヒヴァにあるイチャンカラと呼ばれる城壁の内側の街を歩くと、家のドアやモスクの柱や扉にも木彫り細工が施されていることが分かります。街の土産屋でもよく見かけた木彫りや木工細工の品が、地域の伝統や文化、建築と結びつき、もっと知りたいと思うようになりました。

ヒヴァの木彫りの歴史

ヒヴァはウズベキスタンの西側に位置し、首都のタシュケントからは約700kmほど離れています。2500年以上の歴史があり「博物館都市」とも呼ばれ、16世紀からヒヴァ•ハン国の首都として栄えました。ヒヴァにある内城都市という意味の城壁に囲まれた「イチャンカラ」には多くのモスクやマドラサをはじめとする重要な建築物が数多くあり、1990年にユネスコの世界遺産にも登録されています。

ヒヴァにはアムダリア川が流れ、肥沃な地域からクルミなどの丈夫な木材の供給ができます。イスラムでは偶像崇拝が禁止されているので植物をモチーフにしたアラベスク模様の木彫りが発展しました。

木彫り工房を訪ねて

ヒヴァにはたくさんの木彫りの工房やお店が並びますが、一際目を引いたのが、Dost alam madrasahというこちらの工房でした。

案内してくれたのはミルジャロンさん。こちらの工房はミルジャロンさんのおじいさんが1976年頃に始め、お父さん、ミルジャロンさんと代々受け継がれてきました。ミルジャロンさんは22歳とお若いですが、10年以上の経験があり、生徒さんもいるそうです。

生徒さんも含めて11人が働くこちらの工房は、ヒヴァで最大の規模で最も古く、現在は生徒さんが独立してそれぞれに自分の工房を持っているといいます。

興味深かったのが、手工芸のマスター制度です。ウズベキスタンでは、スザニや木彫り、陶器をはじめ、職人さんの元に弟子入りをして、生徒としてそこで技術や知識を学び、独立していくというこのマスター制度が強く根付いています。そのため、組織的な会社とも個人の手仕事とも違った手工芸への誇りと情熱のある”職人”の色を濃く感じることができます。

前回のスザニで紹介をしたブハラのリナさんの工房も、同じようにマスターである彼女たちの生徒さんの作品を販売していました。

14歳のブンニョッドさんもまた、ここの工房の生徒さんです。木彫りが好きなのと、ゲームやスマホで時間を無駄にしないようにと、日々ここで技術を学んでいるそうです。

ちょうどこれを作ったんだよ、と嬉しそうにわたしたちに見せてくれ、そのあとマスターのミルジャロンさんに見せてアドバイスをもらい、すぐ修正に取り掛かっていました。

文化財の木彫り

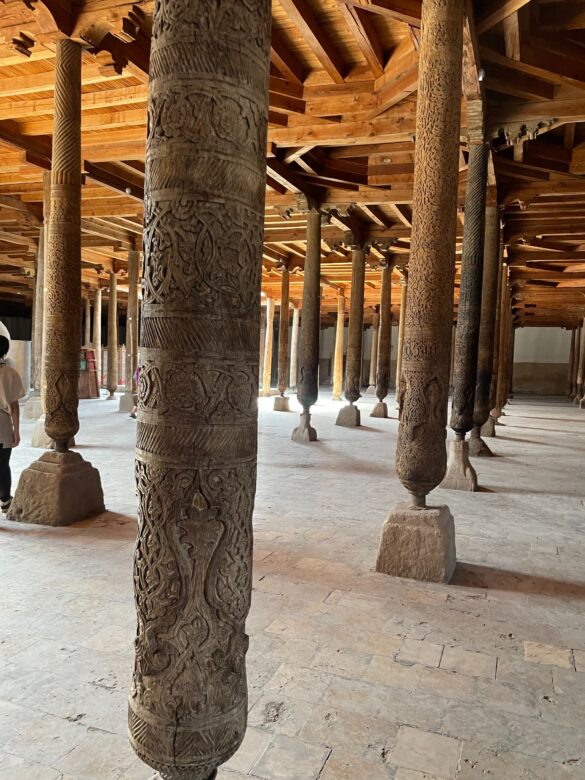

ドアや柱とさまざまな建築で木彫りを見かけましたが、特に印象的だったのが”ジュマモスク”と呼ばれるモスクです。

10世紀からの建築で、改築や修繕を重ねられて来ましたが、213本の木柱のうちいくつかは10世紀から残るものもあるといい、一つひとつ違った美しい木彫りの模様が施されています。

デザインや木の種類

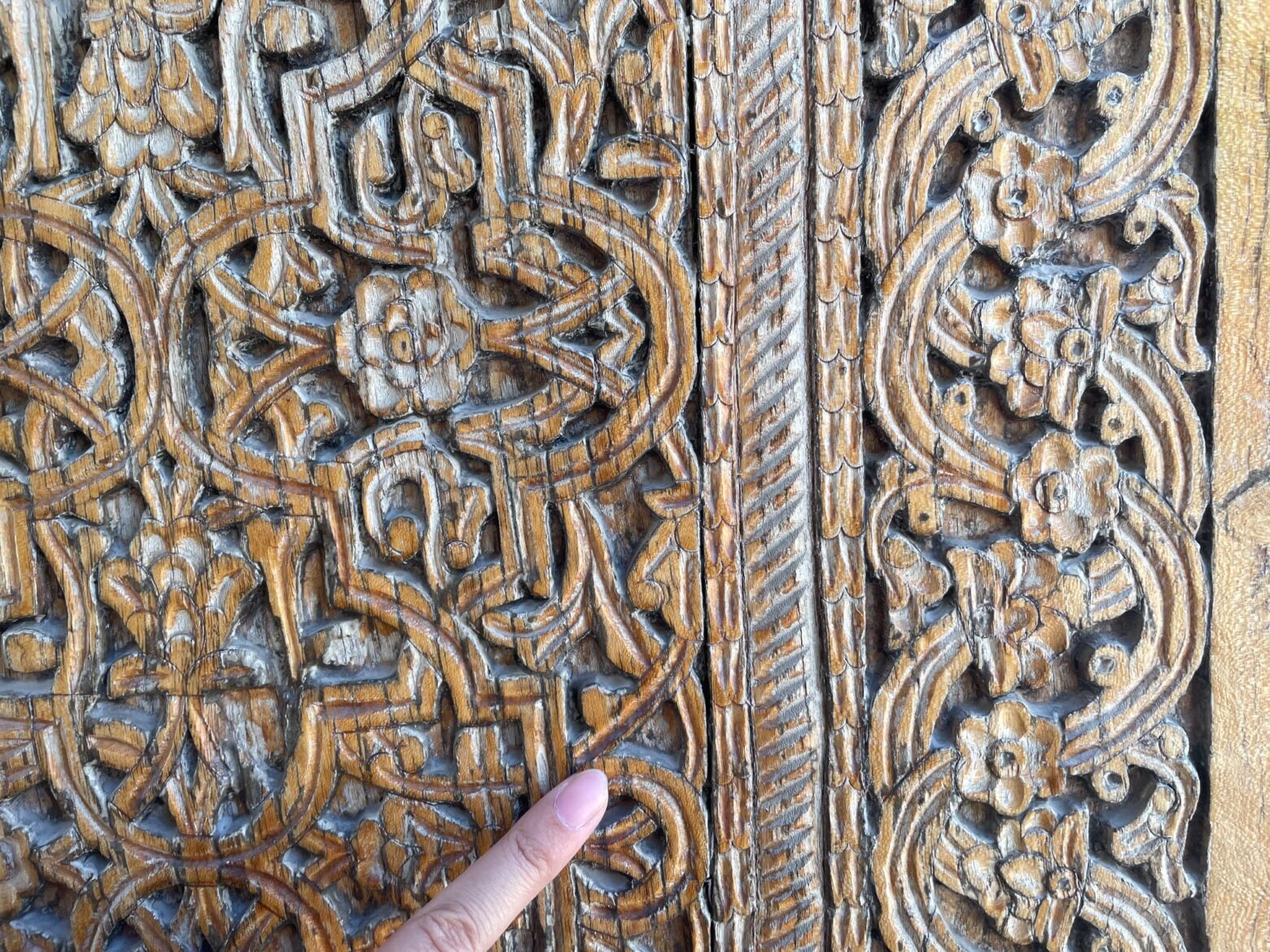

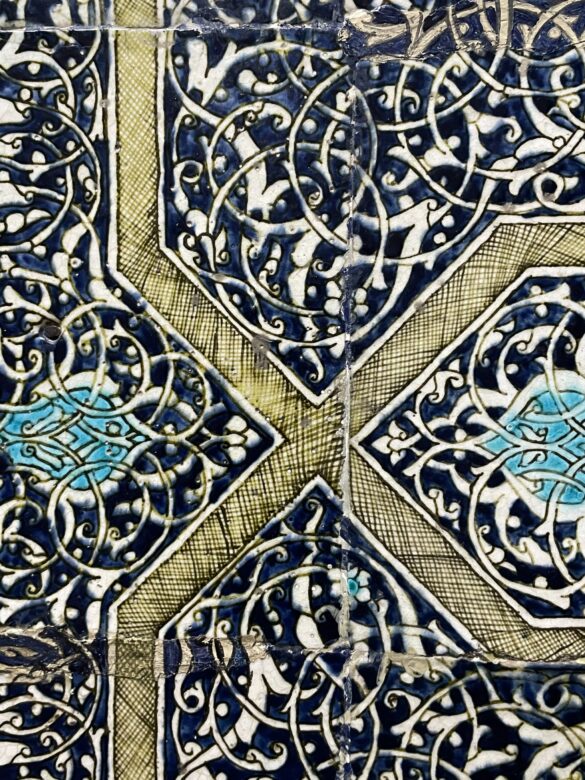

デザインはイスラム教の影響でアラベスク模様が中心です。木彫りだけでなく陶器の柄としても人気のある綿花が描かれていたり、下の写真のお花には長寿を祈る意味が込められているそうです。

また、木の色を活かして塗装しないのが基本で、ドットのような細かい穴を開けることで濃淡を表現し、遠くからでも立体的でより美しく見えるようにと、工夫が詰まっています。

後日、木材のことも教えていただきました。すべてウズベキスタンで採れる木材であり、エルムと呼ばれるニレ科の木材は、比較的柔らかいため模様を彫りやすく、それでいて腐りにくく丈夫です。ウォルナットはニレと比べてさらに硬く重いですが、より丈夫な素材であるため、扉や柱、コーラン台やカッティングボードには主にこれら2つの木材が使われているそうです。

国が大切にする職人の手仕事

ウズベキスタンならではと感じたのは、クラフトセンターやモスクやイスラム教の神学校であるマドラサの中庭に職人さんのお店兼工房が並び、トップレベルの技術者たちの技や職人さんたちの空気感を身近に見ることができたことでした。

手仕事が衰退していく中で、文化財を修復するという形で伝統的な技術が継承され、歴史的な建築を支えていると実感できたこともとても心に残っています。

また、スザニにも繋がることですが、インテリアや雑貨として手仕事が独立しているのではなく、建築と融合しているのを強く感じた国でした。

マスター制度が主流であったりと、国として伝統的な手仕事を大切にしている雰囲気がとてもよく伝わってきて、手仕事好きとして大好きになった国の一つです。

みなさんもぜひ、ウズベキスタンでシルクロードのロマンと職人さんの手仕事に出会う旅をしてみてはいかがでしょうか?

shimaitabi の食日記 ~ウズベキスタン編~

2024年9月8日 @サマルカンド

ウズベキスタンのメロン

ウズベキスタンと言えば前回紹介したお肉の旨みと油をたっぷり吸った炊き込みご飯‘プロフ’や串焼き肉の‘シャシリク’などの肉料理が有名ですが、実はフルーツがとっても美味しいフルーツ大国なのです。

各都市のメインバザールにもストリートの商店でもスイカやメロン、ザクロ、ブドウ、洋梨、リンゴなど多種多様な季節のフルーツが並んでいました。

特に感動したのはサマルカンドの宿のお母さんがお裾分けしてくれたメロン。甘味が凝縮しているのに瑞々しく爽やかで、今まで食べたメロンの中で1番美味しかったです。いただいたメロンと近くの商店で買った大きなノン、はちみつとカイマックにウズベキスタンの定番の緑茶を淹れて現地の食材の朝ごはん。宿中庭のテラス席の上には葡萄もなっており、果物を身近に感じながら優雅な朝の時間を楽しみました。

次回もお楽しみに!

PROFILE

世界一周 姉妹旅 毛塚美希・瑛子 Miki, Akiko Kezuka

その土地の暮らしと文化に触れるのが好きで、世界一周の旅に出た20代の姉妹。手仕事を中心にライティング、買い付けを行う。姉は元インテリアメーカー勤務、妹は元食品メーカー勤務。手仕事、食と酒場、囲碁をテーマに、自由きままに各地を巡る。

小さな村でホームステイ、工房巡りに、そのまま地元の人達と乾杯! そんな日々の暮らしに溶け込むその土地らしさを感じたままの温度でお届けします。

HP: https://sites.google.com/view/shimaitabi?usp=sharing