とことん知りたい!別府竹細工の歴史と魅力。 別府市竹細工伝統産業会館の館長・宮坂美穂さんインタビュー

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

Q 宮坂さんは館長兼つくり手であるともお聞きしました。

そうなんです。館長ですが竹細工のつくり手でもあります。別府には全国唯⼀の⽵⼯芸を学べる職業訓練校、⼤分県⽴⽵⼯芸訓練センターがあって、私は2017年(平成29年)にその⽵⼯芸訓練センターを修了しました。別府⽵細⼯の歴史や⽂化をもっと学びたいと思ったので、修了後は⽵細⼯伝統産業会館の臨時職員として勤務しつつ⾃宅で制作をしていました。2020年(令和2年)に⽵細⼯伝統産業会館が指定管理(公共施設を⺠間事業者に運営を委ねる制度)になったタイミングで館⻑に就任することになりました。

Q なぜ大分県の別府で竹細工が有名になったのでしょうか。

有名になった理由は2つあります。ひとつめは素材となる良質なマダケが採れたことです。大分県は古くからマダケの⽣産が盛んで現在でも⽣産量は⽇本⼀なんです。竹細工の作り手にとって、材料が容易に手に入ったことは大きな理由のひとつですね。

同じ九州地方で鹿児島県では、モウソウチクの竹材生産が盛んです。モウソウチクは中国原産で、⾷⽤のために琉球から⽇本本⼟に持ち込まれたといわれていて、マダケよりも太くて固く、竹細工のなかでは、コップやカトラリーに加工されることが多いのが特徴です。

竹はイネ科の植物で、地下茎がどんどん広がり、増えていきます。生命力が強い竹は、日本各地にたくさん生息していますが、その竹を産業として活かせている地域はそう多くはありません。

昔は別府に限らず、竹が生えるところであれば農家さんたちが冬の仕事がない時期に、畑仕事に使うための農具を作っていました。かつては「サンカ」と呼ばれる、農家を回って納屋や軒下を借りて農具をつくる人たちがいたようです。実際に、私が母方の実家の熊本県で竹を採って竹割りをしていると、近所の80代くらいのおじいさんが、「まだサンカのような人がいるのかと思った」と話しかけてきました。

別府竹細工の起源としてはさまざまな説がありますが、景行天皇(第12代天皇。ヤマトタケルノミコトの父)が熊襲(くまそ)征伐に来た時に別府に立ち寄り、良質なシノダケがあったので、メゴ(茶碗かご)をつくったという言い伝えもあるほどです。

その後、『別府市誌』(別府市編/2003年)には、室町時代に塩を売るための行商用の竹かごをつくっていたという説も紹介されています。

ふたつめの理由は別府温泉と深い関係があります。江戸時代以降、別府温泉が有名になり多くの湯治客が別府に来るようになります。湯治では、温泉に浸かり、そこで一時的に生活をして体を治します。訪れた人々が自炊をする時に必要な米研ぎざる、茶碗かごなどの日用品は別府に来てから買いそろえました。そして湯治客が帰省する時に、別府で買い求めた竹製品がとても丈夫で使いやすかったので、お土産品としての需要が⾼まり⽵細⼯が地場産業として発展していきました。

別府で作れらてきた⽵細⼯は、農家さんたちが「自分用につくる」ものとはまた違う「商品としてつくる」もの。別府竹細工の文化が続いてきているのは、良質な材料が採れたことと別府温泉の2つの要素があったからですね。

Q 商品として。なるほど…。別府竹細工を発展させていった人物はいますか?

別府竹細工の一番の功労者は、岩尾光雲斎(1901-1992)ではないでしょうか。⼤正・昭和期に多くの弟

⼦を抱えて技術指導をし別府⽵細⼯の産業の基盤をつくるとともに、戦後すぐに⼤分県⽵製品振興会を組織し、⽵⼯芸業界の振興に尽⼒されました。現在は3代目が別府竹製品協同組合の理事長をされています。

Q 商品として栄えた一方で、今の別府竹細工は、花かごなどの工芸品やアートにまで広がっている印象があります。

1902年(明治35年)別府町浜脇町学校組合⽴⼯業徒弟学校の設立をきっかけに、県外から技術者を呼んで技術指導が行われ始めます。茶道の花籠の⽣産地であった京都や有馬から技術者を呼び、茶道や華道で使用される竹籠がつくられるようになっていきます。

佐藤竹邑斎(1901-1929)は、⼤分県出⾝で東京や京都で籠の染⾊技術を学びました。細い⽵ヒゴを⽤いて作られた花籠は緻密で美しく、1925年のパリ万国装飾美術⼯芸博覧会で銀賞を受賞するほどの腕前でした。

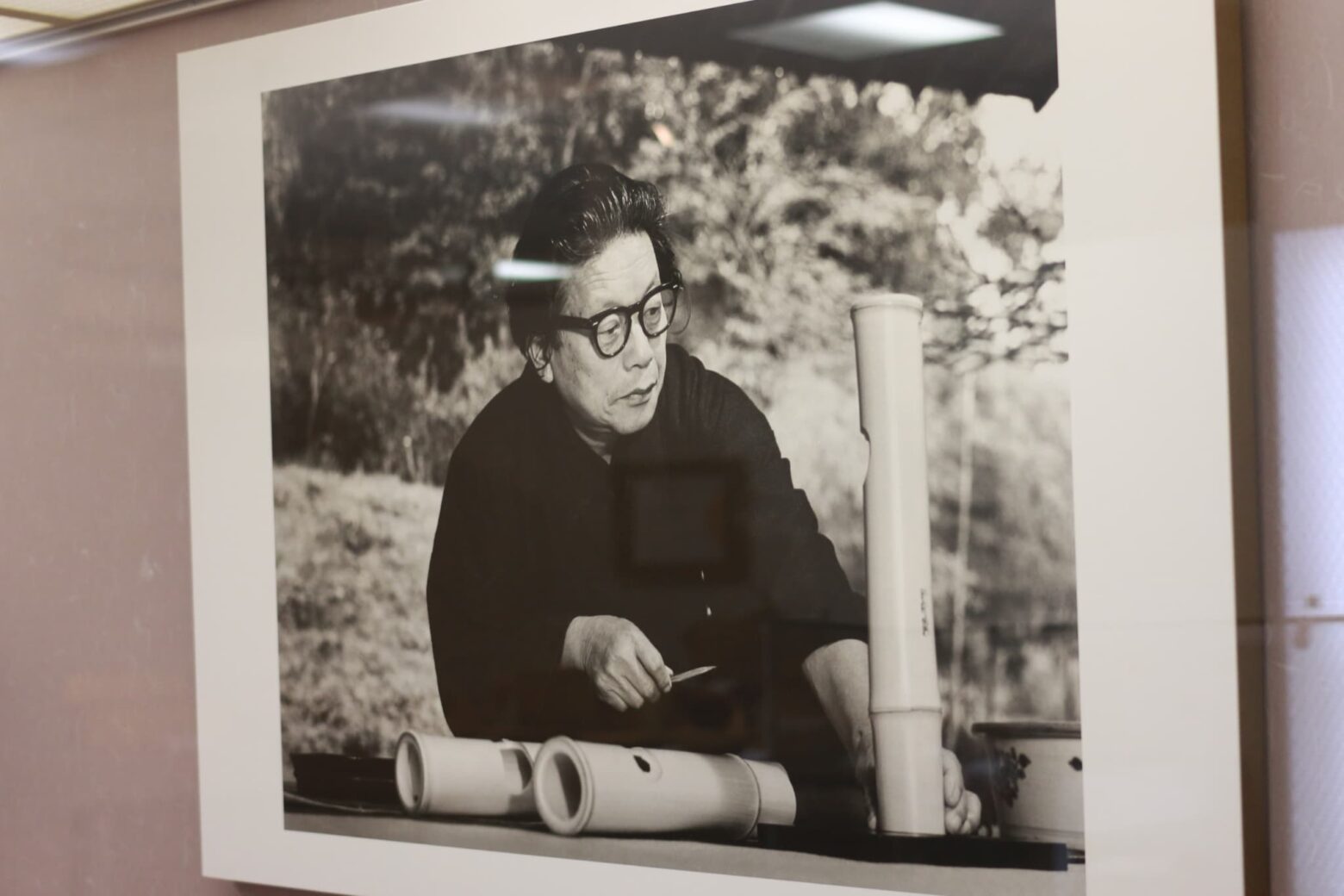

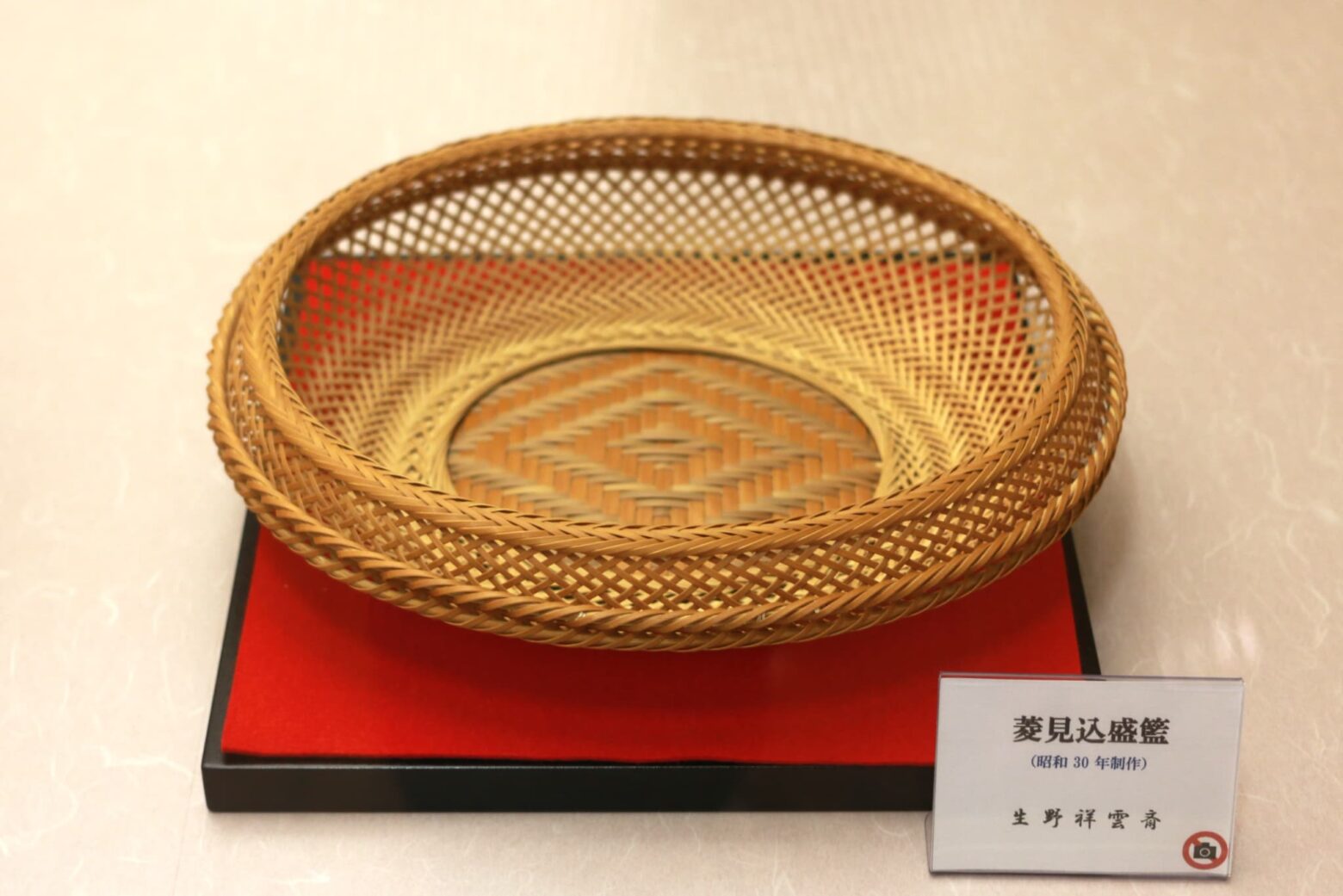

そして、佐藤竹邑斎の元で2年間修業をしたのが、1967年に⽵芸で初の重要無形⽂化財保持者(⼈間国宝)に認定された生野祥雲斎(1904-1974)です。別府市内に⽣まれた⽣野祥雲斎は、幼少期から芸術家を志し、卓越した技術と⽣まれ持った造形感覚を駆使し美しい⽵の彫刻作品を数多く制作しました。

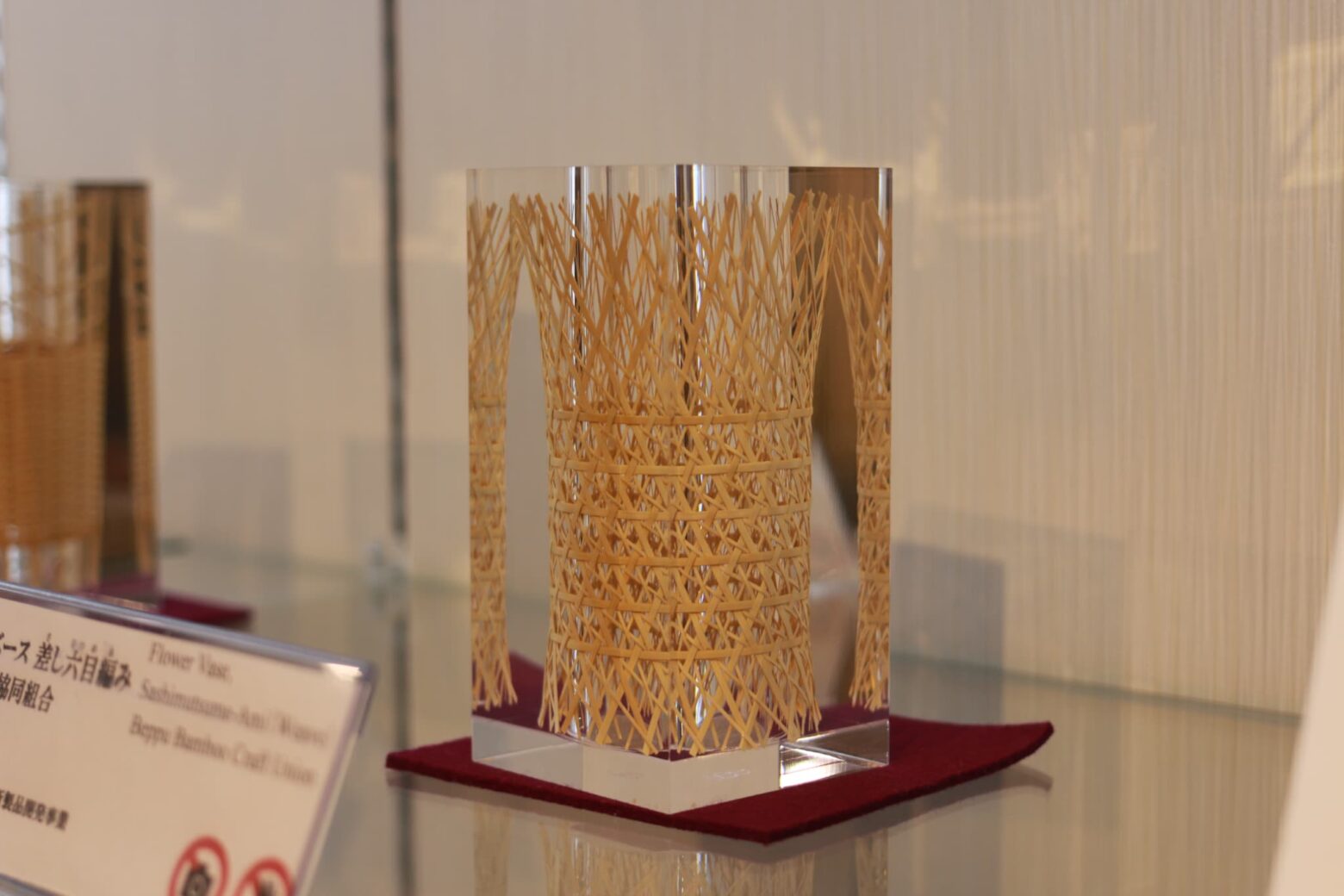

⽵という素材で作られるものを「⽵細⼯」から「⽵⼯芸」という美術⼯芸の域へ昇華させた人物です。そして1979年、別府竹細工は当時の通産省(現:経済産業省)から伝統的工芸品の指定を受けることになりました。

現在別府でつくられる⽵細⼯(⽵⼯芸)は、

●盛ざる・バッグ・アクセサリーなどの⽇⽤品

●伝統技術・技法を⽤いた花籠・盛籠などの⼯芸品

●オブジェなど観賞⽤のアート作品

に分けられると思います。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

Q そうなんですね。現在はどんな変化がありますか。

現在は、知識や技術のない⽅が職人に弟子入りすることは難しく、ある程度技術を身に着けた人が弟子として入っていくことがほとんどです。

2013年(平成25年)4⽉から⼤分県⽴⽵⼯芸訓練センターは1年制から2年制になりました。この改革によって2年目にマーケティングや販売のノウハウを学べるようになりました。同時期にSNSが普及したことよって、つくり手が自分で直接消費者と繋がれるようになったことも大きな変化です。昔に比べると、⽵⼯芸訓練センターを修了してわずかであっても、ものが売りやすい環境が整ってきました。

とはいえ、従来通り信頼のおける問屋さんに商品を卸すつくり手もいます。さらに、竹細工の中でもお箸や工業製品に関しては、職人の高齢化が進んでいるようです。“この職人しか作れない”商品が、高齢化や廃業によってなくなっていくのも現状です。

1978年に設立され今も別府竹細工の技術振興の中心となっている「別府竹製品協同組合」には、現在60名ほどの組合員がいます。

⽵⼯芸の先⽣⽅は、わからないことがあっても相談すれば何でも教えてくれるんですよ。自分の技術も隠すことなく「いいぞ!」といって、すごくオープンに教えてくださるんですよね。

また、別府⽵製品協同組合に所属する伝統⼯芸⼠が⽵⼯芸訓練センターの訓練⽣を対象に技術を教える「後継者育成事業」も開催されています。この取り組みは、毎年夏から翌年3⽉の⼟⽇に⽵細⼯伝統産業会館で指導の様⼦を⾒学していただけます。

そういうオープンな環境だからこそ、伝統技術が今までずっと続いてきているのかなと思います。門外不出にしてしまうと、もうそれで止まってしまいますよね。

新たな展開としては2年前の2022年に、地域商標登録で「別府竹細工」を登録しました。今後は、ブランド力をつけてより盛り上げていきたいです。

Q 地域の伝統産業を残していくのは簡単ではないことですね。

今は海外の方がとても関⼼を持ってくださっています。竹は欧米では自生していないので、特に欧米の方は神秘性を感じられるようです。海外で評価されているのはアートの分野なのですが、今年の5月11日~26日(現在開催中)には日本の竹工芸専門家ロバート・コフランドと、以前から⽇本の⽵⼯芸をアメリカを中⼼に海外へ紹介されているTAI Modernオーナー兼プロデューサーのマーゴ・トーマが主催の「次世代バンブーアート賞」というコンペティションの展覧会を、ここ⽵細⼯伝統産業会館で開催しています。ファイナリストに選ばれた7人のうち、5人が大分県在住の⽵⼯芸家です。

また、年に1度「くらしの中の竹工芸展」という、プロアマ問わずに大分県内のつくり手の作品を募集する公募展の作品展を開催しています。今年は第60回記念展だったので、全国から作品を募集しました。

さらに、指定管理者による運営に移⾏してから新しい取り組みを進めています。作家ひとりを取り上げた展覧会の開催にあわせ、図録を出版したり、「スペシャルワークショップ」として通常の体験メニューとは別に少し時間のかかる竹細工づくりができる機会をつくったり。

毎年年末には「⽵(バンブー)マルシェ」を開催しています。このイベントでは、職⼈が⼿削りした⻘⽵箸を販売するのですが、もともと別府の職⼈は年末に⼭から切り出したばかりの⻘⽵を使って箸を作り、お世話になった⽅々へお礼として贈る習慣がありました。⾹りもよく瑞々しい⻘⽵箸で新年をお迎えする素敵な習慣が⼀般の⽅にも広がればいいなと思ったのが開催のきっかけです。飲⾷店の出店やワークショップも開催し毎年多くの⽅に⾜を運んでいただいています。

Q 新しい流れがあるんですね!今後も目が離せません。最後に、別府竹細工の魅力は何だと思いますか。

別府⽵細⼯の編み⽅は200種類以上あるといわれています。つくり⼿によって得意とする編み⽅や技法があるので、それぞれに個性がでます。⽵ヒゴのつくり⽅や始末の仕⽅も違うので同じ⽤途のかごであっても全く違う魅⼒がある作品に仕上がります。

竹串、ざるなどの日用品から、花かごなどの工芸品、そしてアートまで、つくられるものが多岐にわたるのも別府の⽵細⼯の魅⼒だと思います。

ーendー

良質なマダケが育つ風土、組合を中心とした協働の取り組み、そして自由なものづくりを受け入れて伸ばしていく環境が別府竹細工の歴史をつくってきたのでしょう。先人が培ってきた歴史が、別府竹細工を次の時代へ連れていきます。別府観光の際には、ぜひ別府市⽵細⼯伝統産業会館へ足を運んでみてください!

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

INFORMATION

別府市竹細工伝統産業会館

住所:〒874-0836 別府市東荘園8丁目2番13号

電話番号:0977-23-1072

開館時間:8:30~17:00 (ショップ&カフェは16:30まで)

休館日:毎週月曜日(ただし、祝日の場合は翌日)

年末・年始(12月29日~1月3日)

HP:https://takezaikudensankaikan.jp/