【番外編】竹かごづくりに適した竹の選び方 -竹の伐り出しとひごづくりー

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

教えていただいたのはこの方

勢司恵美(せいし・えみ)さん

茨城県行方市生まれ。大分県・別府市にある大分県立竹工芸訓練支援センターで竹細工の基礎を学んだ後、現在は地元の行方市で、生活の道具を中心とした竹かごの制作を行っている。一方で、地元などで古くから伝わる道具を昔の技法で作ることにも力を注いでいる

竹細工職人・勢司恵美さんは、大分県・別府市にある大分県立竹工芸訓練支援センターで竹細工の基礎を学んだ後、故郷でもある茨城県行方市で、主に生活道具としての竹かごを丹念に作り続けています。

良質なマダケ(真竹)の産地でもあるこの地で、竹林に入って、自ら竹を伐り、ひごをつくって、かごを編む。今回は、全ての工程を自ら行う竹細工職人でもある勢司さんが別府市で竹細工の基礎を学んだ由縁もあり、特集『大分の豊かな手仕事ー竹細工ー』の中に番外編として取り入れ、1つの記事とさせていただきました。勢司さんが実践している、竹かごづくりに適した“竹の選び方”と“ひごのつくり方”を紹介いたします。

竹の基礎知識

竹かごづくりに適しているマダケ

世界にはおよそ1250種の竹があり、日本ではそのうち約670種類が分布していると言われています。日本で生息している竹の割合は、マダケ(真竹)が6割、モウソウチク(孟宗竹)が2割、ハチク(淡竹)が1割で、この3種類だけで全体の9割を占めています。

そして、竹かごにもっともよく使われているのがマダケです。理由は、曲げやすい、弾力がある、加工しやすい、耐久性があるといったメリットを、マダケが備えていたからです。そのため、身近な材料として木と同じように、古くから暮らしの道具などに利用されてきました。

とはいえ、全国各地でマダケだけが使われていたわけではありません。例えば寒い地方ではマダケは育ちにくいため、東北地方などではネマガリダケ(根曲竹)やスズタケ(スズ竹)を、竹かごづくりの材料としていました。

竹を加工しない「青物」、加工する「白物」

竹の表面は青く光沢があります。加工していない伐採したままの竹を、「青竹(あおたけ)」と言い、青竹でつくったものを「青物(あおもの)」と言います。一方、青竹を油抜きした竹を「晒し竹(さらしだけ)」または「白竹(しろたけ)」と言い、晒し竹でつくったものを「白物(しろもの)」と言います。

昔から暮らしの道具などで使われてきたのは青物で、勢司さんがつくっている竹かごも青物です。なお、伝統的な別府竹細工には白竹を使うことが多いです。

竹を伐る

適した時期に伐る

竹は6月頃に芽を出してタケノコとして育ち、夏には生涯の太さ・高さが決まります。春から夏にかけての成長期は水分や養分が多く、その時期に伐った竹でかごを作ると虫がつきやすくなると言われています。そのため、生長が休止する晩秋から初冬が竹の伐採に適した時期とされています。

私の場合、年末から年明けくらいまでにまとめて半年分を伐って保管し、かごづくりをします。そして、お盆を過ぎたら、また竹を伐ります。夏場は保管に不向きなので、伐ったらすぐに使います。この「伐ったらすぐに使う」を冬まで続けます。

マダケを見分ける

竹林に生えているのはマダケだけとは限りません。モウソウチクも生えていることがよくあるので、見分けるのが最初のステップです。

マダケかモウソウチクかを判断するポイントは、節(ふし)です。マダケには節の線が2本あるのに対し、モウソウチクは節の線が1本です。

また平均すると、マダケは直径15cm、高さ20m、モウソウチクは直径18cm、高さ22m(※林野庁ホームページより)になることから、「マダケよりモウソウチクのほうが大きい」とよく言われます。

竹かごづくりで主に使うのはマダケですが、モウソウチクを使うこともあります。モウソウチクは太いものが多いので、ひごの幅を広く取りやすいことから、私は大きいものつくる時に使ったりします。

3、4年目の竹を選ぶ

しなり、弾力、ほどよい硬さといった、竹かごづくりに適した条件を最も備えているのは、主に使うのは3、4年目の竹です。

竹の年齢は、見た目で見極めることができます。1年目の竹は表面が青々としていて、地面と接している部分にタケノコの皮がついていたりします。ちなみに、1年目の竹のことを「新竹」と言いますが、新竹はやわらかいので、竹かごを作る際には、ふちを巻く「ふち巻き」によく使います。

3、4年目になると、竹は表面が白っぽくなってきます。白っぽいのは年月による汚れなので、水で洗えばきれいな青竹になります。 しかし、さらに年齢を重ねた竹になると、表面が白っぽいだけでなく、節の下が茶色になってきます。白い汚れは洗えば落ちるのですが、節の下の茶色は落ちません。素材として使えないことはありませんが、竹そのものが硬くなってきているので扱いにくいですし、ひごにした時に茶色がまだら模様のように残ってしまうので、竹かごの見栄えが悪くなってしまいます。

良い竹の選び方

【太さ】

竹の太さは、作りたいひごに合わせて選びます。幅の広いひごをつくりたい時は太めの竹、細いひごをつくりたい時は細めの竹が基本です。私は大きいものも小さいものもつくるので、いろいろな太さの竹を使いますが、一般の方がつくるのに適しているのは、5寸か6寸くらい(約15~18㎝)だと思います。

【長さ】

ひごをつくるのに使うのは、竹の枝が生えていない部分です。枝が下の方からついていると、ひごを作る量が少なくなってしまいます。私は、枝ができるだけ上のほうからついていて、長くてまっすぐで伸びが良いものを選ぶようにしています。

【節】

節と節の間の長さのことを節間(せっかん)と言いますが、竹の上のほうの節間が長いものが良いと言われています。また、節がボコッとなっている竹も避けます。ひごをつくる際に扱いにくいですし、かごになった時にボコボコした感じになってしまいます。そもそも、竹かごの作り手としては節がないに越したことはありませんから、やはり節間はできるだけ長いほうがいいのです。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

竹を伐る手順

実際に、勢至さんと一緒に竹林に行き、自生している竹を伐り出していく手順を教えてもらいました。

① 竹の上のほうを見て、傾きをチェックする。

② ノコギリで竹の下の方を伐る。竹は空洞なので、意外にあっという間に伐れる。

伐りやすい。

③ 下のほうを動かしてゆっくり倒す。

④ 枝がついている部分は使わないので、伐り落とす。

⑤ 長い竹のまま保管する。保管する際は、日の当たらない場所を選ぶ。

ひごをつくる

青物・白物に関わらず、竹細工職人はみな、ひごから手づくりをします。青物を作る職人は竹を採取するところから自分でやる人が多いのに対し、白物を作る職人は、晒し竹を竹屋から購入するのが一般的です。

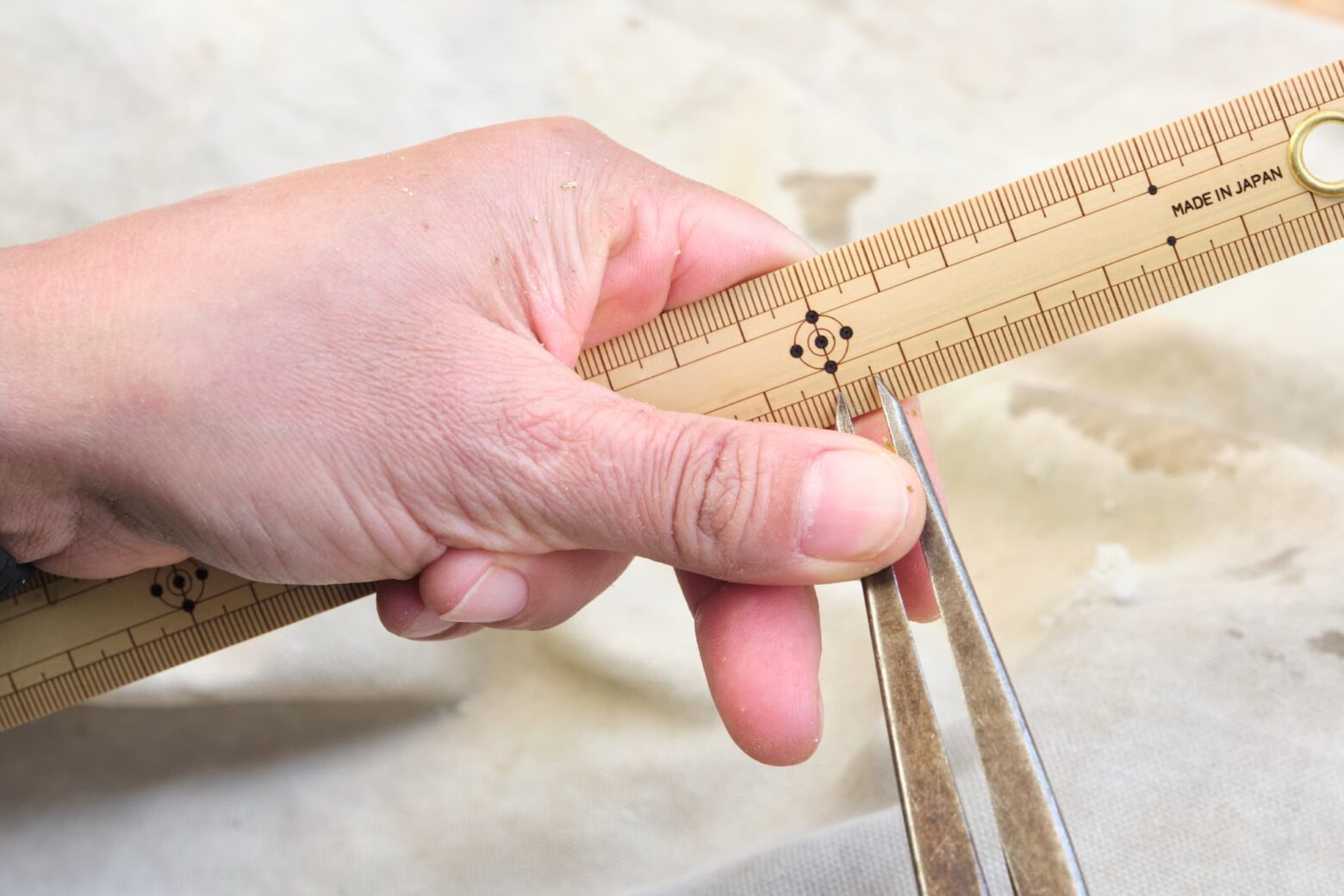

●厚さ0.5㎜、幅5㎜のひごをつくる場合