竹を最大限に活用する未来へ。竹藝家・こじまちからさんに聞いてみよう!

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

竹藝家、演奏家 and more…

竹藝家のこじまちからさんは大分県津久見市出身。竹工芸家と演奏家の2つの顔をあわせ持つ、竹産業界でも異彩を放つ人物です。「竹工芸×音楽」、それだけで興味をそそられる掛け合わせですが、こじまさんの活動はさらに広範囲に及びます。

まずは、2021年から別府駅徒歩3分の場所に「synergiez(シナジーズ)」というオープン型シェアアトリエを開き運営しています。ここは、利用料を払えば誰でもものづくりができる場所。DIY加工に必要な基本的なツールはもちろん、3Dプリンタやレーザー加工機が備え付けられていて、用途に合わせて自由にツールを使用できるのが魅力。シナジーズにはプロアマ問わずいろいろなつくり手が集まるので、つくり手の交流の場にもなっています。入口を進んだ奥のスペースにはこじまさんの竹工芸の制作スペースが広がり、竹を使った商品開発の依頼などで国内外のクリエイターや一般企業のプロジェクトチームがしばしば訪れます。

さらに、2020年には「おおいた未来竹プロジェクト」を、放置竹林問題に詳しい公共不動産ディレクターの西田稔彦さんと共同代表として団体を立ち上げました。このプロジェクトは「竹細工だけではない竹の価値観を見直し、新しい竹資源活用とサイクルシステムの構築」を目指してつくられた任意団体です。こじまさんは、プロジェクトによって竹藝家、経営者、プロデューサー、ディレクター、アドバイザーなど変幻自在に立場を変えます。

「人のマッチングとプロジェクト立てと実行が好きなんですよ。仕事の範囲はチームメイキング、マネジメントにまで至ります。竹工芸家でもあるので、竹で何かをやりたい人と竹工芸の通訳係として具現化するような仕事ですね」。ざっくりと相談すれば実現まで漕ぎつけるこじまさんには、さまざまな業種の人が集まってきます。

竹工芸との出会い

こじまさんは竹と出会うまで、イベントアミューズメント会社で働きながら、弦楽器の演奏家として活動していました。コントラバスの演奏家として海外を渡り歩いていたある時、ヨーロッパの街で人々と出会ううちに、漫画や家電など日本のものづくりの話題がよくあがることに気づき、「自身のルーツと繋がったものづくりをして、海外に還元したい」と思うようになったそうです。

帰国後、大分県の伝統的なものづくりを調べていくうちに、「竹」と出会います。まず訪れたのは別府市竹細工伝統産業会館でした。展示されている先人たちの創作に圧倒され、つくり方や技術に興味がわいたそう。調べていくうちに、すべてを手作業で行うことによる工程の膨大さと、数々の自由な表現技法に惹かれていきました。「この技術を学べるなら学びたい」と、日本で唯一の竹工芸が学べる公立校、大分県立竹工芸訓練センターの門をたたきます。訓練校時代から、国際的な芸術の領域で活躍するアーティスト米澤二郎氏に師事。インスピレーションを得ながら、自身の技を磨きました。

そして修了後、わずか1~2年で、大分駅からほど近いガレリア竹町商店街で巨大なクリスマスツリーの制作を県から依頼されます。2023年からは、大分県立美術館で「竹会」という展覧会の空間造形ディレクターを担当するなど、市民の目に触れるような竹の取り組みを続けています。

「僕は生まれてこのかた大分県民なので、大分らしさを軸に活動していきたいですね。大分の竹工芸のマダケがもつ、よどみのないクリアさや艶、伝統技法を現代の生活様式に合ったモダンなデザインで見せていきたいです。大分県民や大分を訪れた人たちが竹に興味を持つきっかけを提供することを大事にしています」と話してくれました。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

さらに、竹工芸をつくることは演奏と似ていると語るこじまさん。

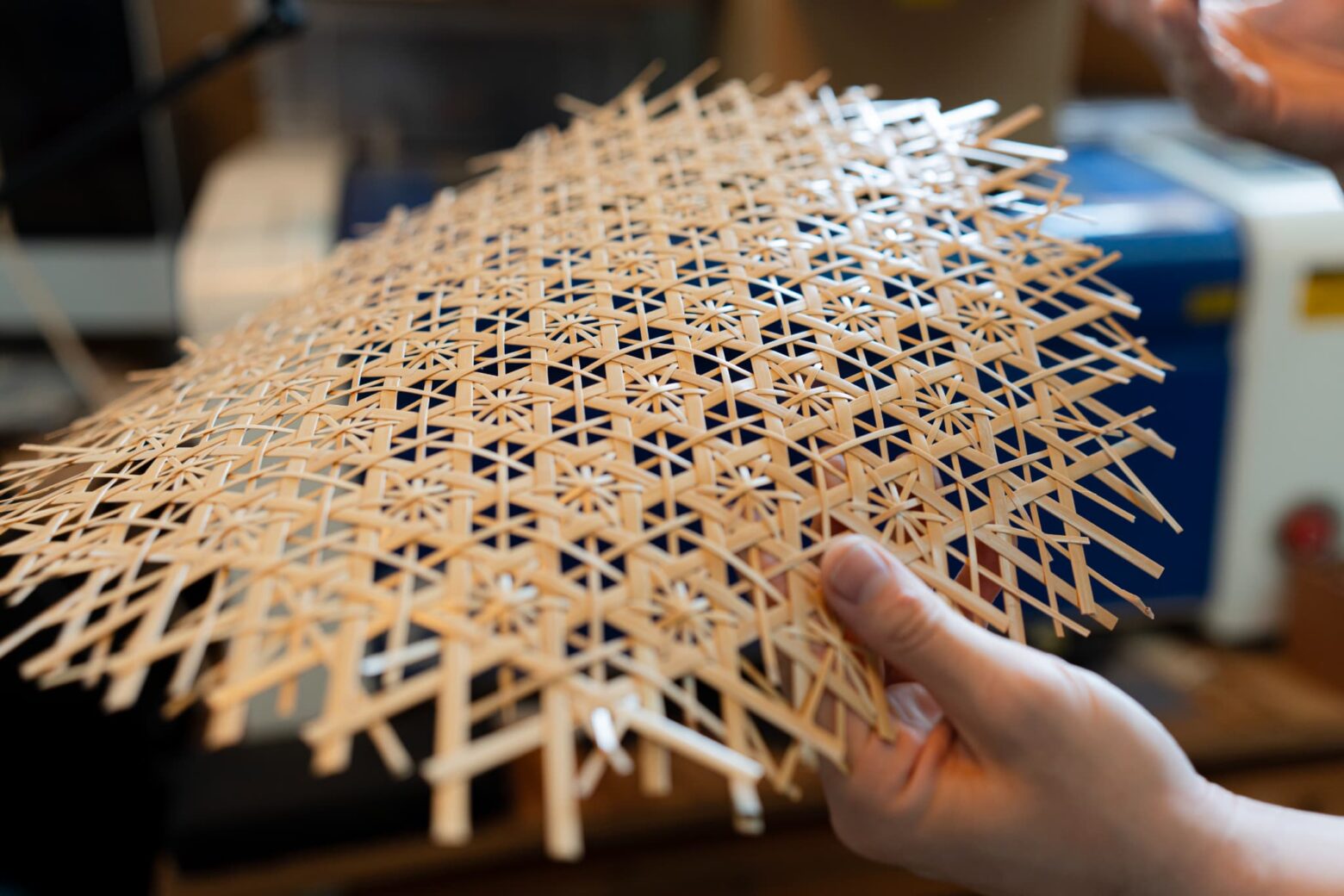

「知れば知るほど手作業の部分が多くて奥が深いんです。音楽もそうじゃないですか。ひたすら準備して、聴く瞬間に良いものを届けます。竹のものづくりの場合は、材料を一生懸命準備して良いでき上がりのものにするし、音楽は何度も練習して作曲者の考えを再現するものですよね。僕にとっては表現するためのマテリアルが違うだけなんです」。 “いくつもの準備を重ねて人々に発表する”創作活動自体が好きで性に合っているという、こじまさんの竹工芸の作品は、髪の毛の細さぐらいの竹ひごを使用したものから、数メートル規模の大きなパブリックアート、赤や黄色に染色・塗装をしたものなど、生活で使用するものというよりは装飾的なものが多いのが特徴です。

見えてきた竹の可能性、そして課題

しかし、こじまさんが日々「竹」と向き合えば向き合うほど、見えてくる課題がありました。

つくり手として使用する竹素材の入手が難しくなってきていることです。実は竹の良し悪しは、竹が育つ竹林が日々管理されているかどうかに影響されます。竹は、地下茎から地上にタケノコが出ると2~3か月で伸びきるほど成長が速く、地下茎は繁殖域をどんどん広げていく生命力の強い植物。竹林は定期的に間引かないと竹同士が擦れたり、日光を求めて曲がって生えるようになります。

ひと昔前までは竹林が健康的に維持され、良質な竹がつくり手に届けられていたそうで、その背景をこじまさんはこう話します。「工芸の産地は、かつて分業制で成り立っていたんです。竹林から竹を切り出す伐(き)り子さんがいて、製竹業の人が油抜きをして、竹を割る人がいて、竹ひごだけをつくる人がいて、編む専門の職人がいました。こういう流れで大量生産をさばいていたんです。竹が計画的に伐採され、継続的に竹林が管理されていたので、良質な竹が循環していました」。

現在の日本では、安価な製品の流通、伐り子の高齢化、竹林の山主の無関心などが原因で、放置竹林※が全国的に問題になっています。こじまさんは“おおいた未来竹プロジェクト”を通して、この問題解決を目指しています。

※放置竹林:かつて食用に中国から輸入された竹は生活用品として活用されていたが、高度経済成長を経て、安価な海外製品、食品が輸入されるようになり国産竹材の需要が減少。さらに竹林管理者の高齢化によって竹林が放置されるようになった。地下茎で繁殖する竹は生命力が強く、生息域をどんどん増やす特性があり、全国的に管理されていない竹林が拡大している。

大分県はマダケの生産量が日本一。こじまさんは竹資源が豊富にあることを好機と捉え、資源があるのに産業化できていない現状をどうにか変えていきたいと考えています。

実は近年、昔ながらの竹加工製品や、工芸品、竹炭、製紙、食用、造園、水産物の養殖などの竹の活用に加えて、新しい有効活用の研究が進んでいます。例えば大分大学では竹由来の燃料電池や生分解性プラスチックの研究が進められていたり、その他にも酵素風呂、建築材、肥料などさまざまな角度から実用化が図られています。

この新しい活用を産業化していくために、こじまさんは「竹の可能性を見せていくことと、流通を一本化して適材適所に竹資源が流通するような仕組みをつくることが重要だ」と語ります。

竹の魅力に気づく人が増えれば、安価な工業製品の代わりに“大分の竹製品”を買うというオルタナティブな選択をする人が増えるかもしれません。そのためにはまずその魅力について知ってもらうことが大切です。消費が増えると生産が増える、その好循環を生み出したいと考えています。

だからこそ、こじまさんは積極的に“パブリック”や“協業”をキーワードにした活動を進めます。駅前や美術館、神社仏閣などのパブリック空間で展示を行い、その作品の意味をパネルで言葉にして伝えます。さらに、ワークショップを開いて良質な竹素材に触れる機会をつくり、国内外から参加者を募ります。近年はオランダのデザインチームとの協業的な取り組みや、大学発ベンチャーの研究に参加したりと、さまざまな人と交わることで、広く竹との出会いを促しています。

そのような地道な活動が竹の魅力に気づく人を増やし、購買につながり経済がまわり、経済のために流通が整備され、流通のために竹林が管理される、といった好循環を生むと考えています。

「これは100年くらいかかるかもしれないですけどね。良い竹の材料が、いろいろな活用方法の必要な場所に分配されて、かつ適正な価格で届くような仕組みをつくっていきたいんです」。

ものづくりを通して見えてくる世界は人によって異なります。歴史や伝統の研究、作家性を磨く、生産性の向上、現代アートへの昇華など…。こじまさんは、竹工芸の創作を通して、社会問題が見えてきた人のひとり。「大分県民として、竹の恵みに感謝して、今の時代と合った流通経路で放置竹林問題が解決できる可能性があるんじゃないかなと思うんです。日本人はもともと竹と馴染みがあるはずです。日本最古の物語は『竹取物語』ですからね」。

さらにこじまさんはこう考えます。「情報を積み上げて、アイデアがある人は何かできますよ!と発信していきたいんです。そのタイミングはいつ訪れるかわからないけれど、準備していると急にプレイヤーが現れたりするんですよ。個別で活動している人たちが集まって、問題を共に解決していくことが大切だと思います。オープンイノベーションが一番大事なので、技術を隠さず皆で共有して、チームで解決できたらいいなと思っています」。

今は個の時代とはいいますが、“個”だけでは実現できないことはたくさんあります。こじまさんが中心となり、個が協力することによって相乗効果を生む、まさにシナジー効果が竹産業を未来のあり方に変えていくのでしょう。新しい竹の循環が楽しみでしかたがありません。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

PROFILE

こじまちから Chikara Kojima

竹藝家・演奏家。津久見市出身。大分県立芸術文化短期大学、大分県立竹工芸訓練センター卒業。伝統技法を活かしたデザインを重視しながらも、竹素材のみに拘らない作品制作を得意としている。

2020年、別府市で「シェアアトリエsynergiez」設立しアーティストとしてグローバルに制作に取り組みながら様々な協業の企画を生み出す。

2021年大分駅前広場「竹が彩る大分の宙」総合ディレクション、2022年・23年フェリーさんふらわあ新造船「くれない」「むらさき」壁面作品制作。

2023年の大分県立美術館「竹会」のディレクション、JR別府駅前のオブジェ制作など実績多数。

HP Chikara Kojima – 竹藝家こじまちから (synergiez.net)