ぬいぐるみ作家 まばたき88さんインタビュー vol.2 ぬいぐるみを作るということ、これからの活動について

ぬいぐるみ作家 まばたき88さんインタビュー vol.1 ぬいぐるみとの出会い、ものづくりの原点

「作る」ということは、まばたきさんにとってどのような意味があるのでしょうか。思いや考えがありましたら教えていただけますか。

私の場合「作ること」は「自分の頭にあるものをアウトプットする」という意味合いが強いです。頭の中のイメージを現実の世界に降ろす手段という風に考えています。頭が先に動いて、そのあとに手を動かすタイプな気がしますね。作らずにはいらない、ということではなく、頭の中に出てきたイメージを自分の目で確認するために作っています。描いたアイデアをアウトプットしないとストレスを感じると思うんです。放っておいても、何かしら自然と手が動いてしまうと思います。あとインプットばかりしていると頭でっかちになってしまいそうですよね。ほどよくアウトプットしないと、そのうちパンクしてしまうかもしれません。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

幼少期はどのように過ごしていましたか。なにか覚えていることはありますか?

よく絵を描いて過ごしていたと思います。小学生が描きそうな女の子のイラストとか、制服を着た女の子の絵などを描いていた気がします。オリジナルのキャラクターをカードにしたこともありました。描くことが当たり前で日常でした。その頃から頭の中のイメージを絵でアウトプットしていたのかもしれませんね。今も本質は変わっていなくて、むしろその延長といいますか、さらに洗練されたアウトプットの方法として、スケッチを飛び越えた立体物として現実に出しているのかもしれません。

アイデアを作品にする工程はどのように進めるのでしょうか。

書き溜めたアイデアやスケッチをデザインに起こし、完成形を描きます。一発で決まることもあれば、何回も作業を繰り返すこともあります。自分が納得するまでデザインをするというより、「いける」という感覚が降りてきたら決まりです。いいデザインが思い浮かんだ時のスパッと決まる感覚、その時を待つ感じですね。自分に素直に、本当にいいと思っているかを考えると、よいものには自分の中からオッケーが出るんです。すみません、感覚的な部分なのでお伝えするのがむずかしいのですが。

頭の中で消えてくイメージと、実際に形に起こすイメージの違いはあるのでしょうか。

スケッチ段階で削ってしまうものもあるのですが、それは単純に心から良いと思えていないアイデアであることがほとんどです。「こんな感じかな」と完成形が容易に想像できてしまう場合は、その時点で完結してしまうんです。考え抜いて「こういう形になるだろう」と思いつくイメージは手を動かさないことが多く、「立体で見てみたい」「触ってみたい」と思うイメージだけを形にしています。

でも反対に、完成した作品がぱっと浮かぶというか、降りてくることがたまにあって、その場合は逆に作ってみたいと思うんです。完成形が降りてきた、本当にそのような形になるか作ってみよう、という感じです。なんだかあまのじゃくですね(笑)。

デッサンをクリアしたら、ぬいぐるみを立体にする工程が始まりますね。

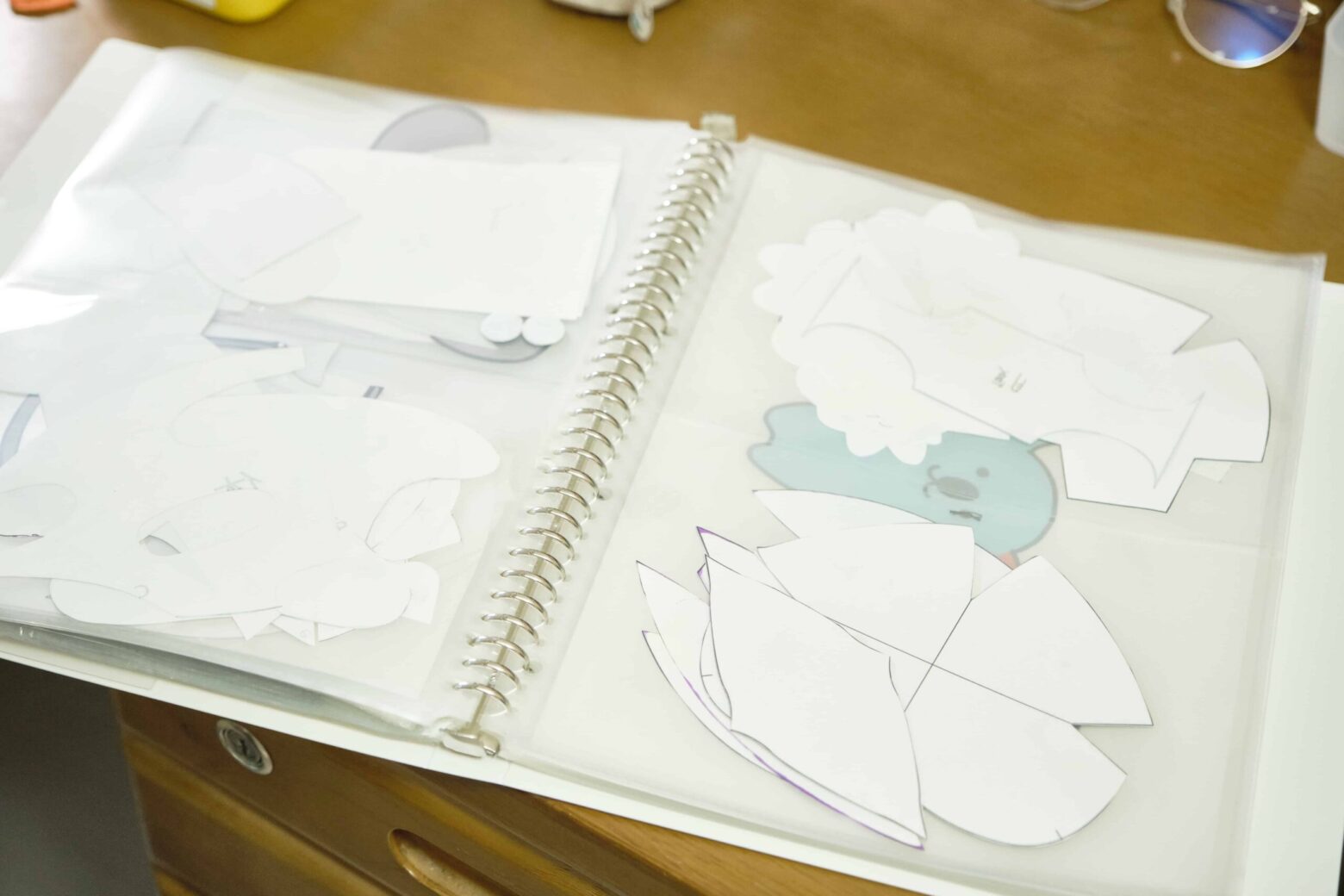

型紙を作るために、まずは作品の形に粘土を成形します。そこから型紙を作り、試し用の薄い布でパーツをとり、実際にぬいぐるみを作って検証します。デザインやイメージと異なれば、粘土を成形する段階に戻り、調整を加えて型紙を作る。その作業を繰り返して、思い描く作品像に近づけていきます。デザインをクリアしても、その形がぬいぐるみとして成立するかはわからないので、バランスをみたりイメージを重ねるためにたくさんモックアップを作って検証します。この段階で、ようやくぬいぐるみ作りのスタート地点に立つ感じですね。

具体的に、型紙はどのようにつくっているのでしょうか。

まず、スケッチをもとに作品の形を粘土で作ります。形ができたら全体にぴっちりとラップを巻き、そこにセロハンテープを細かく貼っていきます。形が保てるくらいになったら、粘土を取ります。するとテープが一面に貼られた立体物ができます。これが型紙のもとになります。これをパーツごとに切り出すのですが、ただ切ってしまうと立体的にならないので、どこにマチ(縫い代)を入れるか、どの部分を縫うか、縫い目がきれいに収まる箇所はどこかなど、作品にした時を想像しながらパーツを切り出します。切り取ったパーツをパソコンでデータにして、調整したら型紙の完成です。

型紙以外にも、顔に使う目や鼻のパーツは自分で作っています。例えば目はパソコンでデザインし、印刷して樹脂を合わせて成形します。市販のパーツでは自分が思い描くパーツがないので、自分で作るほうが確実なんです。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

ぬいぐるみ作家さんにお会いしてみると、もともと縫うことを専門にしていなかった人が多いことに驚きます。作り方が皆さんそれぞれなんです。まばたきさんも、ぬいぐるみの作り方はオリジナルですね。

はい、わたしも完全に自己流です。型紙を作ってから作業を進めますが、型紙を完成させるまでにけっこう時間をかけるタイプなんです。作家さんによって型紙を作る人もいれば作らない人もいたり、作り方のルールがないので、制作段階から個性が出るのがぬいぐるみのおもしろいところですね。

裁縫はどこかで習ったわけではなく、母から教えてもらったり本で調べたりして独学で学びました。母が手芸好きで、趣味でビーズアクセサリーを作ったりレースを編んだりする人だったので、基本的な部分は母に教えてもらいました。小さいころから手芸が身近にあり、つくること自体が好きだったので、ぬいぐるみもすんなり作れましたよ。

頭で思い浮かべたイメージを現実に立体にした時、イコールでつながらなかったことはありますか。

そこがちぐはぐになったことはほとんどありません。私の場合、紙とペンのスケッチ段階でイメージが完結していることがほとんどで、あとは立体に起こしていくだけの作業になります。立体に起こす工程は、どれだけイメージを精密に再現できるかにかかっているので、素材やフォルムを含めた全体の印象や雰囲気を、スケッチ(=正解)に近づける、つまり答え合わせのような作業になります。

一体が完成するまでにどのくらいの制作時間がかかりますか。

作品によっては2週間以上、1ヵ月近くかかることもあります。型紙完成後に試し布で試作品を3~4体作り、本番の布でサンプルを1体作って、形が決まってからあらためて本番の制作をしたことがありました。複雑な形のパーツを検証するために、試作品を10体以上作ったこともあります。結構時間がかかるんです。

目鼻のパーツもオリジナルとなると、大変な作業量だと思います。そこから完成する作品は一つでしょうか。もしくは量産するのでしょうか?

定番化しやすい作品は、一つの型でバリエーションを作ることもあります。でも、ほとんどが一点ものですね。世の中に一つしかない、手間をかけてつくった思い入れのある大切な作品は自分にとって特別なものです。活動を始めた当初は、(作品が売れて)オリジナルがいなくなってしまうことがさみしすぎて受注生産にしていたこともありましたが、制作を続けるうちに少しずつ意識が変わり、最近は作品を大事にしてくれる人の手に渡った方がぬいぐるみも幸せだろうと考えられるようになりました。

ほとんどの作業が手作業で行われている気がします。やはり手を動かすことが多いのですね。

もちろんパソコンも使いますが、やはりアナログな手作業が好きですね。ものづくりの原点、物事の源流にある考え方や作業ってじつは案外シンプルで単純なので、頭が整理しやすい場所だったりするんです。便利に進化してた道具もよいのですが、根本となる部分はしっかりと見つめて取り入れていきたい、だから自然と手を動かすことが多くなるんだと思います。

布以外の素材を使うこともありますね。今はぬいぐるみが対象ですが、今後ぬいぐるみ以外のものをつくる可能性もあるのでしょうか。

あると思います。現在の作品も、ぬいぐるみでありつつ縫う以外の技法が入ったり、布以外の素材を選ぶことがあります。パンチニードルを使ったり、粘土で作ったベースをやすって形を整え、色を塗って仕上げたり。これはぬいぐるみだろうか? と思う作品もあります。私の作品はイメージ先行で作っているので、作品に一番適した素材を選んで使っています。作品によっては柔らかい素材では表現できないことも出てくるかもしれません。でも、結局ぬいぐるみのやわらかさが好きなので、今のところ行き着く先はぬいぐるみであることが多いですね。生命的なモチーフは、曲線が多くやわらかい質感になりますし、たくさんの人の共感を得やすいのは生き物のぬいぐるみかなと思いますので。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

カラフルで華やかな色の作品が多いですね。明るい色はお好きですか?

昔からカラフルでビビットな、バチっとした鮮やかな色が好きです。身につける服もカラフルな色が多いです。突き抜けるような気持のいいスカイブルーが一番好きですね。好きな色を使わないとやる気が起きないみたいです。好きなものに触れていたい、好きな色を使いたい、だから作るものも好みの柔らかいものがよいし、見るものも鮮やかなものがよい。私の作品は、誰かに依頼されてつくるものではなく、基本的に自分の頭の中にあるものを形に起こしているので、よいと思ってもらえた人に届けていきたいんです。

ぬいぐるみをつくる以外の時間はどのように過ごしていますか? 趣味が作品に反映されることはあるのでしょうか。

読書が好きです。読む本は小説が多くて、特に純文学が好きです。現代ものも読みますね。ジャンル的には創作小説が多いでしょうか。趣味で詩を書くことがあって、スマートフォンのメモに「言葉集」というファイルを入れていて、思いついた言葉を集めています。大学の時は作品に詩を合わせたり、たまに「kurumi sugino」のアカウントで詩を投稿することもあります。詩的な部分からアイデアが浮かんだり、言葉に重心を置いた作品を考えることも多いです。国語辞典をめくってアイデアを探すこともありますし、書き溜めたメモの言葉からぬいぐるみの発想をすることもありますよ。普段忘れている言葉、キーワードを集めて拾う作業がとてもおもしろいんです。

活動を続ける中で、影響を受けたり考え方が変わったことはありましたか。

考え方や制作方針は、活動を始めた当初からほとんど変わっていません。ただ、アイデアを出すときに一つの側面だけを見るのではなく、多方面から見つめ、柔軟に解釈することの大切さを考えるようになりました。例えば(目の前にある)このお茶の場合、急須に入っている100mlのお茶と捉えることもできるし、南アフリカ産の茶葉を使ったルイボスティーと捉えることもできます。社会的な視点で見れば「南アフリカの茶葉を使ったお茶」、国語的に見れば「オレンジ色をしたいい香りのルイボスティー」。たくさんの視点を持つことで気付きが広がり、考えが豊かになると思うんです。既成概念や境界を取っ払う作業を日々頭の中で実行していると、どんなものにも背景やストーリーが生まれる。おばあちゃんにもらった茶葉なのか、百貨店で買った茶葉なのか、一つの物事に対してもたくさんの想像ができますよね。もっと自由に考えに広がりをもたせたいんです。

最後に、今後の作家活動で作ってみたい作品や挑戦したいこと、思い描く未来を教えてください。

ぬいぐるみが好きなので、作ることはこれからも続けていくと思います。その中で、いろいろな素材や方法を試したり、ぬいぐるみと真逆なものを組み合わせてみたい願望があるんです。電子工作とかも考えていて、動くまでいかなくてもスイッチを付けて押せるようにしてみたり、なにかしらを組み合わせるおもしろそう。「ぬいぐるみ+α」の可能性を広げていきたいですね。 頭の中のイメージに手が追いついたら形にするスタイルの活動をしているので、これからも自分の頭の中で思いついたものをアウトプットしながら、イベント出展や展示をして、実物を見ていただく機会を増やしていきたいです。個展もしてみたいですね。

PROFILE

まばたき88 mabataki88

Kurumi Suginoによるぬいぐるみブランド。見たことがある(既視)と見たことがない(未視)のはざまを彷徨うようなぬいぐるみ作りを行なっている。ぬいぐるみは全てオリジナルデザイン。型紙も作者が一から作成している。

作者は多摩美術大学プロダクトデザイン学科を卒業後、幼い頃から心惹かれているぬいぐるみを制作していくことを決意。百貨店でのpopupや展示、イベントを中心に活動をしている。デザインを学んだことで得た多角的な視点で物事を観察し、そこからユニークな思想を構築することを得意とする。

https://mabataki88.com/

【展示情報】

ICECREAM HOLIC in Tokyo 7/15~7/21

ICECREAM HOLIC in Osaka 8/1~8/12

ニュースタア渋谷 POPUP 10/1~10/31