「SUBARU」店主 溝口明子のラトビアの手仕事をめぐる旅 vol.32 職人さん探訪記その9 民族衣装専門家のズィエディーテさん

ラトビアを訪問すると、多くの人が手仕事の結晶である民族衣装の美しさ、多彩さに魅了されます。今回紹介するのは、そんなラトビアの民族衣装のスペシャリスト、Ziedīte Muze(ズィエディーテ・ムゼ)さん。研究者、キュレーター、オーガナイザー、そしてニッターと、様々な顔を持つズィエディーテさんは、30年以上に渡り、「Tautas tērpu centrs SENĀ KLĒTS(民族衣装センター セナー・クレーツ)」で、専門家として働いています。

私自身、2013年刊行『ラトビアの手編みミトン』(誠文堂新光社刊)の取材時から今にいたるまで、その経験豊かで多岐に渡る知識にどれほど助けてもらってきたかわかりません。いつも真摯に誠実に、そして時にはユーモアをもって接してくれます。ズィエディーテさんは、ラトビアのみならず海外でも(日本でも!)手編みミトンのワークショップをオーガナイズしているので、“ニッター”としてご存知の方もいるかもしれません。

ズィエディーテさんは、就学前の幼少期に、近所に住んでいた家庭科の先生に読み書き、計算、そして一通りの手芸を教わったそうです。そしてなんと、字が読めるようになる前に、すでに編み物をマスターしていたというから驚きです。

義務教育終了後は、Rīgas lietišķās mākslas vidusskola(リガ応用美術高校)の手工芸科に進み、手工芸の技術全般だけでなく、民族学やラトビアの民族衣装の歴史についても勉強しました。その後、Latvijas mākslas akadēmija(ラトビア芸術アカデミー)で学業を続けたのちに、Latvijas kultūras akadēmija(ラトビア文化アカデミー)で修士号を取得しました。アカデミー在学中に、小学校で女子児童に手芸を教え、また、「民俗工芸工房“Kursa”」の副代表も務めましたが、アカデミー卒業後は一貫してセナー・クレーツで働いています。

ズィエディーテさんは、自身の師であり、セナー・クレーツの設立者であるMaruta Grasmane(マルタ・グラスマネ)さんに深く感謝していると口にします。それは、リガ応用美術高校の卒業制作にミトンを編むように導き、アカデミー卒業後にはセナ・クレーツへ採用してくれたからだそう。ズィエディーテさんはマルタさんと一緒に働くなかで、ラトビアの民族衣装やその製作方法についてはもちろんのこと、展示会の企画や構成の仕方など、多くのことを学んだそうです。

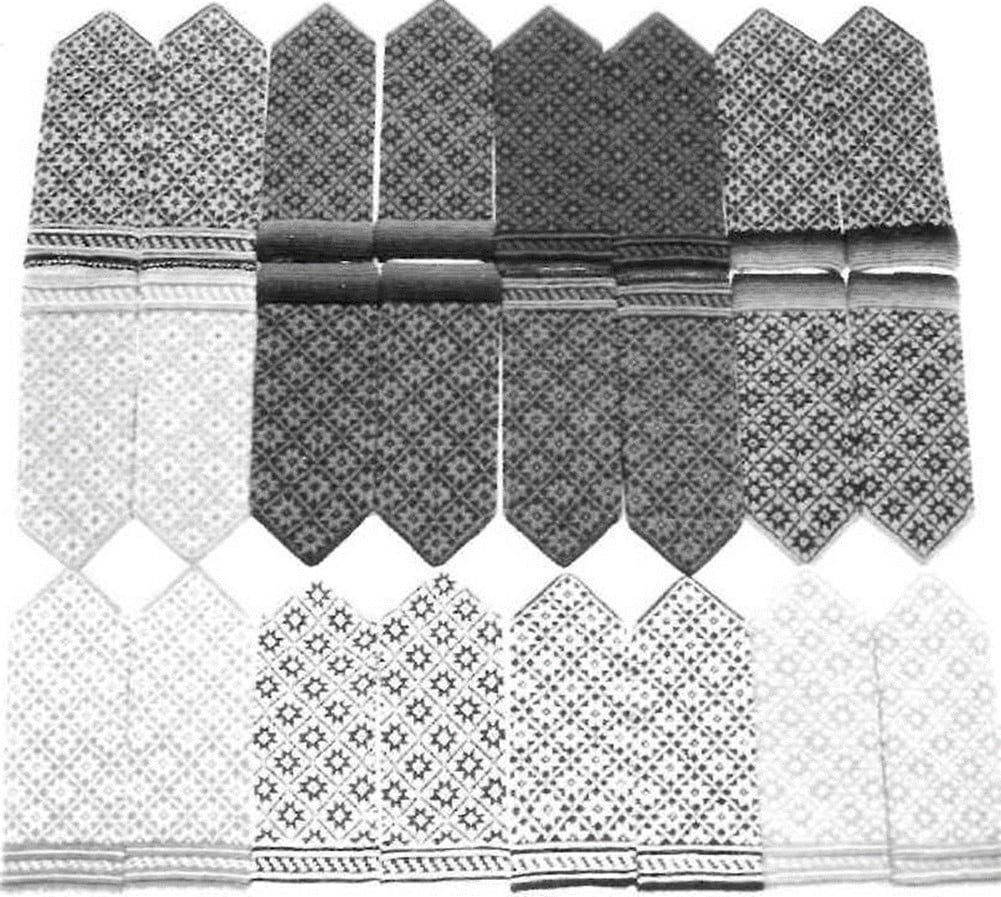

ズィエディーテさんが高校の卒業制作に取り組んでいた1986年の当時、ラトビアはいまだ旧ソ連の占領下にありました。そこで、ミトンに、再生や闇に対する光の勝利という意味をもつ「Auseklītis(アウセクリス)=明けの明星」の文様を編み込むことで、明るい未来への希望を示したそうです。卒業制作の作品は写真で残っていて、今でも若かりし日に編んだ12組のミトンのことを誇りに思っていると教えてくれました。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

継続してラトビアの民族衣装の制作について研究を重ねてきたズィエディーテさんは、セナー・クレーツではお客さんに民族衣装の着用方法やその伝統についてアドバイスをしたり、実際に衣装制作に携わる職人さんたちにマイスターとしてその技法を教授しています。また、セナー・クレーツでは、学生や民族衣装に関心のある人を対象に、エクスカーションや講話も行っているそうですが、これは特に創造的なアプローチが求められる仕事だといいます。さらに、民族衣装コレクションの展示会の設営も担当しており、店内のみならず、ラトビア各地や海外でも手掛けているそうです。

その経歴が評価され、ズィエディーテさんはこれまでに、2期に渡って国家文化基金の伝統文化部門の専門委員を務め、また、「歌と踊りの祭典」では民族衣装ショーを2度オーガナイズしたそう! まさにプロ中のプロなのです。

これまで携わった数ある展示会のなかでも、特に思い出深いのが、2007年にワシントンで開催された、ラトビアとアメリカの外交関係樹立85周年を記念する民族衣装展だそうです。同様に、2015年にラトビアがEU理事会の議長国を務めた際の文化プログラムの一環として、ミュンヘンとルクセンブルクで開催した展示会も心に残っているそう。

展示会の際には、編み物や刺繍、腰紐織りなどの手仕事の実演を行うこともあり、いつだってそれは、とても興味深い体験になるといいます。展示会や実演で訪れた国は、そのほか、フランス、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、リトアニア、エストニア、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア、スロバキア、オーストリア、リヒテンシュタイン、アイスランド、そして日本と多岐に渡ります。

そんなズィエディーテさんが、最近心血を注いでいるのが、編み物に関するさまざまなワークショップの企画・運営なのですが、それには重要な理由があります。2021年にセナー・クレーツが発起人となって、「Latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes(ラトビア民族模様のミトン編みの伝統と技術)」が、ラトビア無形文化遺産リストに登録されました。それにより、ミトンを守り伝えるだけでなく、ミトンを編むニッターさんたちのコミュニティ活動により深く関わることにも責務が生じたといいます。

また、海外のニッターさんを対象にした「Knitting Retreat(ニッティング・リトリート)」にも注力していて、毎年夏にラトビアのいずれかの地方で5日間の編み物合宿を開催しています。これは、セナー・クレーツが出版したマルタ・グラスマネさんの著作『Latvieša cimdi(ラトビアのミトン)』を手にした海外のニッターさんから、本に掲載されているミトンの編み方を学びたいという声が多く寄せられたことがきっかけとなり、2017年にクルゼメ地方でスタートしたそうです。最初の数年間はクルゼメ地方のリエパーヤ周辺で開催されていたリトリートですが、参加者の皆さんからほかの地方のミトンについても学びたいという要望があり、2022年からはラトガレ地方で開催されています。さらに来年の夏には、初めてヴィゼメ地方のヴァルミエラ周辺で行う準備が進められているそうです。

こうして回を重ねてきたニッティング・リトリートには、通算29か国から419人もの参加者が集まったそうです! 毎回リピーターと新規の参加者が混ざっているそうで、新たな顔ぶれと出会い、旧知の参加者と再会し、“編み物”に対する情熱を共にする人たちと一緒に過ごす時間は何よりも嬉しいのだそう。何度も開催してきたことで、ズィエディーテさんにとって参加者は、“知り合い”以上の存在となり、心から大切に思える友人もできたとか。リピーターも多いので、毎年新しい内容のカリキュラムを考えて準備をするのは容易ではないそうですが、それでもお互いに技術を分かち合い、新しいことを学びながら一緒になって編むことは、心躍る時間だといいます。

クルゼメ地方、ラトガレ地方、来年のヴィゼメ地方、そして数年後には、ラトビアの全5地方すべてでリトリートを実現させたいと意気込んでいるそうです。

★ニッティング・リトリートなどの情報はこちら⇒

さて、そんなズィエディーテさんは現在、セナー・クレーツ店内でラトビア無形文化遺産へのミトンの登録を支えるコミュニティのメンバーの作品を集めた展示会を開催しています。これは、過去2年間に行われたラトビア各地方の手編みミトンの伝統の調査の成果報告にもなっています。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

インタビューの最後に、ズィエディーテさんに将来の夢を聞いてみました。

返ってきた答えは、やはり編み物のことでした。もっとたくさんの国で編み物をして、ラトビアのミトンの伝統を紹介し、その模様の美しさを伝えること。そして、桜が咲く時期に日本を再訪してワークショップを開催し、満開の桜の下で編み物をすることを心がら夢見ているそうです。実は、ズィエディーテさんの名前は日本語に訳すと「お花」。その夢はきっと叶うに違いありません。

【無料メルマガ会員募集】編集部の独自コラム、会員限定のお得な情報をお届けします。

INFORMATION

SENĀ KLĒTS(セナー・クレーツ)

住所:Rātslaukums 1, Rīga

http://www.senaklets.lv/

PROFILE

溝口明子 Akiko Mizoguchi

ラトビア雑貨専門店SUBARU店主、関西日本ラトビア協会常務理事、ラトビア伝統楽器クアクレ奏者

10年弱の公務員生活を経て、2009年に神戸市で開業。仕入れ先のラトビア共和国に魅せられて1年半現地で暮らし、ラトビア語や伝統文化、音楽を学ぶ。現在はラトビア雑貨専門店を営む一方で、ラトビアに関する講演、執筆、コーディネート、クアクレの演奏を行うなど活動は多岐に渡っている。

2017年に駐日ラトビア共和国大使より両国の関係促進への貢献に対する感謝状を拝受。ラトビア公式パンフレット最新版の文章を担当。著書に『持ち帰りたいラトビア』(誠文堂新光社)など。クアクレ奏者として2019年にラトビア大統領閣下の御前演奏を務め、オリンピック関連コンサートやラトビア日本友好100周年記念事業コンサートにも出演。神戸市須磨区にて実店舗を構えている。