ラトビアってどんな国?

2024年12月中旬に敢行したラトビア取材。手芸や手仕事に精通している人や、かなりのヨーロッパ通にとっては親しみのある国かもしれませんが、ラトビアといわれても頭の中で「?」が浮かんでしまう方も少なくないのでは? 多くの日本人にとって、まだあまり知られていないラトビアという国について、この記事でたっぷり紹介していきます。

バルト三国の中央に位置するラトビアは、北はエストニア、西はバルト海、南はリトアニア、西はロシアに囲まれた、日本のおよそ6分の1の面積にあたる小さな国です。そもそもバルト三国がどこにあるかわからない方は、日本で人気の北欧諸国があるスカンジナビア半島から見ると、バルト海を挟んで南東に位置しているとイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。

人口は約184万人(2025年4月現在のラトビア中央統計局による) 、首都はリーガでかつて中央~東ヨーロッパの貿易の中心地として栄えました。言語はラトビア語を話します。2004年にはNATO、EUに加盟しており、通貨はユーロです(旅行に便利)。

歌と踊りの国、ラトビア

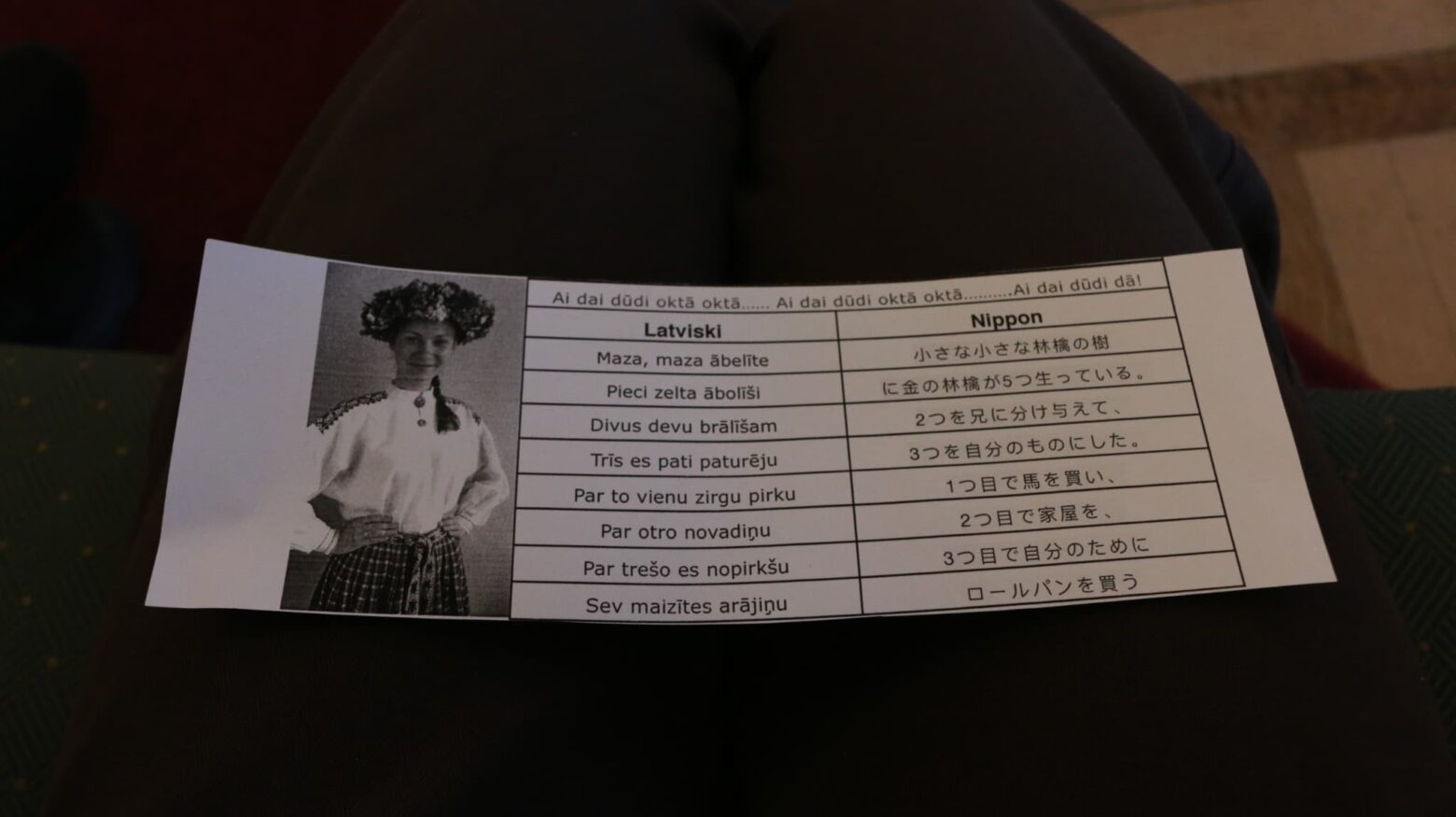

欧州の宗教革命以前は、古来から多くの人が自然崇拝のラトビア神道を信仰し、太陽神サウレを中心に、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至の八節があります。それぞれの節目に祭りを開いて、民族衣装を身にまとい、民謡を歌って踊る、「歌の民」とも呼ばれるような人たちが暮らしています。

5年に1度は、民族衣装で身を包んだ人々が一堂に会し、民謡を大合唱、フォークダンスを踊る「歌と踊りの祭典(ユネスコ無形文化遺産)」が開かれるほど(前回は2023年だったので次回は2028年!)。歌と踊りはラトビア国民が誇る文化なのです!

ラトビア独立の歴史

しかし、長い歴史においてラトビアは、ドイツ、スウェーデン、ポーランド、ソ連などによる欧州諸国の占領下に置かれてきました。1918年には独立を宣言したものの、ソ連による厳しい占領は今からそう遠くない1991年に独立を回復するまで続きます。

独立回復のきっかけとなったのは1989年8月23日19時、バルト三国にあたるラトビア、エストニア、リトアニアの市民たちが起こした、「人間の鎖」と呼ばれる運動でした。

北はエストニアの首都タリンから、南はリトアニアの首都ヴィリニュスまで、約600kmにわたって人と人が手をつなぎ、1本の人間の鎖を作って独立を訴えたのです(その時も、当時はソ連軍によって禁止されていた民謡をみんなで歌って連帯を表現したそうで、やはりここでも歌の力が発揮されます)。厳しい情報統制のなかで、三国の人々は無線などのネットワークを使用せずに口伝えでその運動の計画をしたというのも驚きです。ほとんど無血で独立回復を実現させたことで、誇り高い運動として語り継がれています。

ソ連占領下にバルト三国間で使用されていたロシア語は、近年のロシアによるウクライナ侵攻後にはほとんどの人が使わなくなり、三国間の会話は英語で交わされるようになったそう。町中には多くの場所でラトビアの国旗とともにウクライナ国旗も掲げられ、反戦や国として独立していることへの強い意思が各所で感じられました。

ラトビアは手仕事の聖地

度重なる占領の歴史があり、ヨーロッパ諸国の権力争いの犠牲になってきたラトビア。国民のアイデンティティが揺さぶられる日々の中で、市民の間で連綿と受け継がれてきた「手仕事」や「民謡」の中にこそ、ラトビアらしさを彩る文化の要素があるのではないでしょうか。

熱心な手仕事・手芸愛好家にとってラトビアは“聖地”として知られています。ミグラテールでもSUBARUの溝口明子さんによる連載で紹介しているように、ラトビアはミトン、マウチ、バスケット、琥珀、木彫りといった手仕事の宝庫で、高い技術の造形美が光る手仕事の品々がたくさんあります。

実際にラトビアを訪れてみると、マーケットにはたくさんの手仕事品が並んでいたり、市街地には毛糸屋があったり、手織りのリネン屋があったりと、各所で手仕事のシーンを発見することができてわくわくしました。

次回以降は、編集部が見つけたラトビアの手仕事の豊かさをたくさん紹介していきます。お楽しみに!

INFORMATION

ラトビア政府観光局 Latvia Travel (LIAA)

https://www.latvia.travel/ja

INFORMATION

フィンエアー(Finnair)

http://www.finnair.co.jp